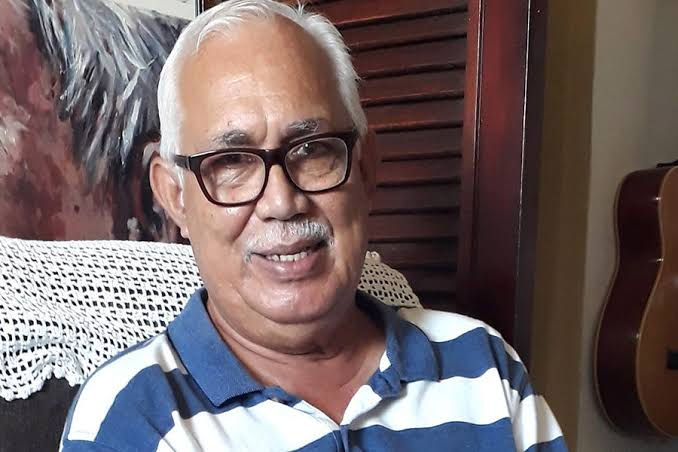

Aquí les comparto el prólogo de El patrón del bien: homenaje a Armando Alvarez que escribí como introducción a decenas de testimonios sobre las virtudes y hazañas de nuestro amigo común:Prólogo monstruoso

Los que hacen el bien lo hacen a lo grande; en cuanto han

experimentado esa satisfacción, ya tienen bastante y no piensan en fastidiarse

y seguir todas las consecuencias; pero los aficionados a hacer el mal ponen más

diligencia, lo persiguen hasta el final, nunca se toman una tregua, porque

tienen ese gusanillo que los roe.

Alessandro Manzoni

Por Enrique Del Risco

Este es el libro más sencillo del mundo. Se trata de

homenajear a quien todos los que lo conocemos le debemos algún favor. Favores

de los que te cambian la vida empezando por el más elemental que es el de

conocerlo. Se podría decir que es el libro de una pandilla de abusadores de la

bondad de un buen hombre, pero no es cierto, porque todavía nadie ha encontrado

el fondo de la bondad de Armando Álvarez que parece ser infinita. Y porque

Armando es bastante más que su bondad sin fondo. Armandito es un ser con unas

ganas de vivir y de divertirse casi tan grandes como la de servir al prójimo y

ahí es donde muchos se confunden. ¿Es que se puede hacer las dos cosas a la

vez? Ya lo sabemos porque Armandito es un ejemplo viviente de ello, no porque

tengamos idea de cómo lo logra. De dónde sale esa energía para practicar la

decencia y la generosidad a una escala inhumana y al mismo tiempo para evitar

la santurronería y el engreimiento tomando como pedestal sus virtudes o el

agradecimiento del prójimo.

Por lo que conozco a Armandito me llevo la idea de que él

no practica sus virtudes para ser mejor que nadie sino simplemente para

sentirse bien: se trata de alguien que extrañamente ha conectado su muy humano

sentido del placer al del deber. Y lo hace tanto con la gente que conoce como

con perfectos desconocidos que a los minutos de encontrárselo empiezan a

entender de que se trata de alguien fuera de lo común, con una generosidad tan

increíble que te hace pensar que está a punto de secuestrarte, de extraerte tus

órganos para venderlos en E-bay o devenderle tu carne a una fonda del barrio,

lo cual explica que ciertos restaurantes sigan siendo tan baratos. Luego de

esos minutos o semanas de dudas sobre las verdaderas intenciones de Armandito,

dudas que él no tiene prisa por despejar, vámonos dando cuenta poco a poco de

la grandísima suerte que tenemos de habérnoslo encontrado, de que su presencia

bendiga el sitio en que vivimos o cualquier lugar por donde pase.

Convengamos en que cualquiera que sea el origen de tan

extraño personaje, Armandito ejerce su bondad y su maldad con la misma

naturalidad con que se toma una cerveza con un amigo. Solo que aunque su bondad

es auténtica sus maldades son falsas, pero se divierte muchísimo armándolas

durante días, semanas y hasta años. Armandito es mañoso y eficaz como un

villano de películas pero sus esfuerzos están encaminados a beneficiar a

alguien cuando no se trata de reírse a costa de él. Y a veces hasta consigue

hacer las dos cosas al mismo tiempo. De ahí el título de este libro. Su

explicación de alguna manera la sugiere la cita de Alessandro Manzoni con que

encabezo este prólogo. Y es que el bien generalmente se ejerce con distracción,

inconstancia y ciertos melindres mientras el mal, alimentado por el egoísmo y

las bajas pasiones suele actuar sin escrúpulos, hasta las últimas

consecuencias. Sin embargo, Armandito ejerce el bien con la constancia y el

empuje con que un Pablo Escobar se empeñaba en expandir su imperio solo que la

única ganancia que a Armandito le reportan sus acciones es el agradecimiento y

el respeto ajenos y la satisfacción propia.

Armandito es un tipo más complicado de lo que parece. Si

no, díganmelo a mí que lo he hecho protagonista de un cuento y de la cuarta

parte de una novela de más de cuatrocientas páginas y siento que todavía no he

empezado a dar una imagen auténtica de quién es él. El problema de meter a todo

Armandito en un libro de ficción es que resultaría un personaje demasiado

increíble. Hay entonces que cortarlo por partes e irlo distribuyendo por todos

lados como cuando se trata de un cadáver demasiado grande del que queremos

deshacernos del modo más discreto posible. Esto me recuerda la que, según

Armandito, es la perfecta definición de amistad. Un amigo es alguien a quien te

le apareces en la casa con la ropa ensangrentada diciéndole que acabas de matar

a alguien y te pregunta: “¿Dónde están las palas para enterrar al muerto?”.

Solo que Armandito no es así. Cuando te le apareces en la casa con la ropa

llena de sangre ya tiene las palas listas y conoce el sitio perfecto para

enterrar el cadáver sin levantar sospechas.

Armandito vive en una realidad aparte que sin embargo le

funciona bastante bien. A poco tiempo de haberlo conocido lo invité a comer a

la casa. Recuerdo hasta que era una receta de pescado en salas verde con la que

estaba experimentando. Apenas terminábamos la comida y le entró una llamada al

teléfono. Cuando terminó de contestar me preguntó si podía acompañarlo a una

gestión. Hablo de un sábado, tarde en la noche. Dije que sí, por supuesto y me

llevó en su camioneta hasta la zona más oscura del parqueo de un mall para

encontrarse con unos chinos. Tras un breve intercambio en inglés, Armandito le

pasó un sobre con dinero a uno de sus interlocutores y a continuación me vi

cargando cajas desde el vehículo de los chinos al de Armandito. Cuando nos

sentamos de nuevo en el carro y Armandito se disponía a arrancar le pregunté:

“Monstruo, solo por curiosidad, ¿por qué es por lo que vamos a caer presos?”.

No es que imaginara que Armandito anduviera en algo ilegal pero sí quería

hacerle notar lo raro que todo ese trasiego le podía resultar a alguien que no

fuera de la estirpe de Pablo Escobar. O de Armandito. (Aquella historia se pone

más interesante a partir de ese punto porque lo que Armandito acababa de

comprar eran mil unidades de un aparato que supuestamente servía para recibir

llamadas y detectar su origen pero no para contestarlas. Algo así como el

eslabón perdido en la evolución que va desde el bíper hasta el teléfono

celular, un aparato que los meses siguientes demostraron que no tenían ningún

futuro. Armandito los había comprado a cinco dólares la unidad y esperaba

venderlos por veinte. Ganancia redonda en caso de que hubiera podido realizar

la venta, pero lo cierto es que, pese a su capacidad de convicción y su

insistencia, los comercios minoristas no querían aquellos aparatos ni

regalados. Deshacerse de las cajas que contenían aquellos aparatos tampoco fue

fácil. Primero intentó dejarlas en uno de esos barrios donde te roban el jamón

del sándwich mientras te lo estás comiendo. En efecto al poco rato las cajas

desaparecieron pero, para sorpresa de Armandito, volvieron a dejárselas donde

mismo las había puesto: ¡Ni los delincuentes del barrio sabían qué hacer con

aquellos aparatos con los que Armandito había pensado hacer un gran negocio!)

Lo que quiero establecer con esta historia: Armandito El Monstruo no vive en la

misma realidad que tú y que yo. Eso sí, no deja de visitar la nuestra para

asegurarse de hacernos la vida un poco más fácil.

Vivir fuera de la realidad donde habitamos el resto de

los mortales le viene a Armandito prácticamente desde nacimiento. Al poco

tiempo de venir al mundo su padre Armando, capitán rebelde antibatistiano, cayó

en prisión por conspirar contra la nueva dictadura que acababa de surgir en la

isla, la de Fidel Castro. Los primeros años de Armandito transcurrieron

acompañando a su madre a visitar a su padre preso en el Presidio Modelo de la

Isla de Pinos. Tan mal encontró Hilda a su esposo en la prisión que, convencida

de que le quedaba poco tiempo de vida, se alojó cerca del presidio para esperar

a que se produjera un desenlace que creía inminente. Así fue hasta que Hilda,

al descubrir que su hijo pequeño había convertido a sus soldaditos en presos y

guardias se dio cuenta que tenía que sacar al muchacho de un entorno que podía

terminar traumatizándolo.

Ser profesor de Armandito debió haber sido una tortura.

Para eso me atengo a sus propias anécdotas y las de sus amigos de aquellos

años. Avispado e hiperkinético Armandito en clase debió haber sido una versión

desaforada de Pepito el de los cuentos. Un día una de sus bromas exasperó al

profesor hasta hacerlo maldecir la madre de todos los presentes. Fue entonces

que Armandito se paró y le dijo: “Con mi madre no se meta que está bajo

tierra”. “Lo siento, no sabía que tu madre murió” intentó disculparse el pobre

profesor antes de que Armandito le aclarara. “No, mi madre no está muerta. Ella

trabaja en las minas de Matahambre”. Y era cierto que Hilda, su madre, había

nacido en el pueblo aledaño a las minas, pero nunca se había metido en una de

ellas.

Esa tromba humana fue lo que encontró el viejo y severo

Armando al salir de prisión. No debió haber sido fácil para alguien que había

sobrevivido al presidio político anticastrista tener que sobrevivir a un hijo

tan rebelde como él mismo, pero bastante más ocurrente. Un muchacho que cuando

sus profesores, frustrados por sus bromas y carácter indómito, lo mandaron a

buscar a sus padres contrató al primer borrachito que se encontró en la esquina

para hacer su papel de padre en la reunión con el director. No fue hasta tiempo

después que el propio director descubrió que el verdadero padre de su alumno no

era el borracho que había ido a verlo sino un señor que trabajaba en la

barbería vecina.

De alguna manera aquel terremoto con brazos, piernas y

cerebro agilísimo se graduó de educación media e ingresó en la universidad.

Pero no sería por demasiado tiempo. Transcurría el año del señor 1980 y

tratándose de Cuba fue el año en que la embajada de Perú en La Habana fue

invadida por más de diez mil personas deseosas de escapar del país. La

conmoción que este evento causó en el régimen fue tal que este, aparte de la

infame campaña de acoso y vejaciones que desencadenó contra los que intentaban

escapar, promovió el mayor éxodo masivo que había conocido la isla hasta

entonces a través del puerto de Mariel. En medio de aquella conmoción el 2 de

mayo de ese año, preocupados por definir su situación ante los nuevos

acontecimientos, unos setecientos expresos políticos se reunieron frente a la

entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Fue entonces que

agentes de las tropas especiales cubanas vestidos de civil agredieron con palos

y cabillas a los ahí reunidos, un ataque que, recogido en cámaras de diversos

periodistas luego ha aparecido en diversas películas como muestra de violencia extrema

(ahí está en las imágenes iniciales de The Experiment de 2010). ¿Dónde

estaba nuestro aguerrido protagonista en esos terribles momentos? Fiel a su

naturaleza osada y pícara Armandito había envuelto por la retaguardia a un

enemigo superior en número y armamento con un movimiento en pinzas que el

mismísimo Napoleón hubiera envidiado y a continuación los acribilló por la

retaguardia a pedradas y botellazos. Luego de aquella hazaña a Armandito no le

quedaba mucho por hacer en Cuba excepto competir con su padre en años de

prisión. Comprensiblemente decidió emigrar a Estados Unidos a donde llegó como

un marielito más aunque fiel a su costumbre excéntrica sus pies nunca pisaron

los muelles del puerto de Mariel.

Una vez en la república independiente de Nueva Jersey las

calles del condado de Hudson supieron de las buenas artes de uno de los hijos

más ilustres de Arroyo Naranjo. Fue allí donde Armandito descubrió su talento

para los negocios no siempre felices, pero invariablemente osados. Pero ni

siquiera esta vocación lo distrajo de sus obligaciones patrióticas o asuntos

parecidos. Como cuando se hizo un llamado a realizar una misión de

internacionalismo antiñángara en la hermana república de Nicaragua, para aquel entonces

en manos más o menos de los mismos que ahora. Armandito se ofreció junto a un

grupo de compatriotas para combatir en Nicaragua, el nuevo escenario del

imperialismo castrista en aquel entonces. A medida que iban pasando los días y

los niveles de exigencia y compromiso iban aumentando los voluntarios abandonaban

el grupo inicial hasta que a la hora de entrar en combate —es un decir— los

voluntarios que quedaban podían contarse con una mano y sobraban varios dedos.

El asunto es que entre los que persistieron estaba Armandito y, aunque nunca

entró en combate real —aunque corrió riesgos de variada especie—, ya eso nos

dice de la persistencia de nuestro personaje a la hora honrar su palabra.

Esa lealtad a sí mismo, a sus amigos y a desconocidos con

los que se compromete con un simple estrechón de manos ha marcado la vida de

Armando Álvarez desde siempre. No importa lo poco prometedor o directamente

peligroso que pueda parecer un empeño para que Armandito lo acometa hasta las

últimas consecuencias. (Sus aventuras como administrador de un supermercado en

el peor barrio de Baltimore da para una serie de Netflix: si vendiera los

derechos va y recupera todo el dinero que perdió en esa ocasión). En el Norte

revuelto y brutal que nos soporta Armandito ha tenido un hijo, seguramente

sembró unos cuántos árboles y ha protagonizado hazañas que darían para escribir

unos cuántos libros de los cuáles El patrón del bien sería apenas un punto

de partida. Acá cuidó de sus padres Armando e Hilda mientras vivieron y sigue honrando

su memoria. Pero la acción y la fama de Armandito no se limita al condado de

Hudson: se extiende a la Florida donde creció su hijo y tiene innumerables

amigos, a Centroamérica donde desarrolló todo tipo de labores y cultivó

amistades para toda la vida. Porque si de algo es incapaz Armandito es dejar

indiferente a alguien que lo conozca. Pero su impacto mayor sin dudas ha sido

en nuestra comunidad, donde tenemos el privilegio de verlo desenvolverse cada

día cuando no se embarca en uno de esos viajes repentinos a lugares previsibles

o esos que se inventa como si estuviera pasando un curso de geografía

acelerada. Ha sido acá, a orillas del Hudson donde hemos disfrutado el

privilegio de tener a alguien que nos respalda, nos guía y nos orienta sin

esfuerzo enseñándonos de paso que cumplir ciertos deberes con respecto a los

demás no es sacrificio sino el más perfecto de los placeres. Armandito es sin

proponérselo —porque algo así para que funcione debe ser no admite

premeditación— un maestro zen a la cubana. A golpe de ejemplo nos enseña, sin

que parezca que lo esté haciendo, a querernos mejor entre nosotros y a que la

palabra comunidad tenga un sentido más cabal y profundo. Si hemos aprendido a

ser más unidos y solidarios entre nosotros eso se debe en buena medida a la

generosidad y el ejemplo de Armando Álvarez.

Hay otra razón por la que este libro haya sido tan fácil

de componer. Y no solo porque es una idea concebida por quien más cercana se

encuentra a él, su compañera Isabel Milanés que junto a su inseparable amiga…

imaginó el libro y se ha encargado de hacerlo realidad. Isabel ha sido quien,

con su sentido de la organización y un tesón envidiables, ha acarreado a los

múltiples autores de este libro a que ofrezcan el fiel testimonio de la

personalidad de su protagonista. Tiene Isabel otro mérito tremendo y es que con

su la profunda complicidad que uno ve en las parejas de muchos años ha enseñado

a alguien que parece saberlo todo, alguien tan generoso como desconfiado, a

entregarse de una manera que no le había conocido hasta ahora.

Puede que El patrón del bien no sea recibido por

su protagonista con el mismo entusiasmo con que hemos acometido su escritura.

En este libro Armandito no aparece escudado en la ficción. Aquí, como diría el

propio homenajeado, “le hemos cantado jugada”. Hemos desnudado su bondad,

desvelado el mecanismo minucioso con que funciona su generosidad, hemos sido

indiscretos con un accionar que siempre ha evitado las exhibiciones,

convencido, como todo hombre verdaderamente bueno, que el exhibicionismo es el

enemigo más perverso del bien. Deseamos por eso que Armandito nos perdone todo

el exceso de entusiasmo en que hemos incurrido mientras describíamos los actos

y virtudes de alguien a quien usualmente le estamos agradecidos de maneras más

discretas. Todo esto no es más que una manera de desearle —y agradecer— que

Armandito siga siendo Armandito por muchos años más.