Hubo un tiempo en que la pintura mexicana fue el último grito de la moda. Lo mismo en París que en Londres que entre los pintores al servicio de Hitler o al de Stalin. Sobre todo, si se trataba de pintar obreros musculosos y campesinos robustos. Marchando hacia el futuro. Todos querían imitar los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros con sus resúmenes pintados de El capital de Marx y de las Obras Completas de Lenin.

La historia empezó en 1921, cuando la Revolución Mexicana se pacificó y apenas mataban a algún presidente. A José Vasconcelos lo designaron Secretario de Educación de un país con 90% de analfabetismo. Mientras intentaba alfabetizar a sus compatriotas Vasconcelos decidió explicarles los ideales de la Revolución por medio de imágenes. Ahora habría creado una serie de Netflix, usando los mismos actores de “Narcos: México”. Pero eran otros tiempos. Las imágenes serían fijas y ocuparían las fachadas de edificios públicos, las paredes, interiores, los techos. Comics de la historia mexicana y sus luchas pintados a escala de edificios completos.

Durante años los muralistas tatuaron alegremente cuanta pared le cayó en las manos: de palacios de gobierno, mercados, universidades o conventos convertidos en escuelas. Y los artistas de medio mundo envidiándoles los contratos, las paredes que les daban y la clientela gratuita y democrática. Eso y el estilo personal que le ponían al mismo desfile de personajes históricos y pueblo en general con la boca abierta y los puños crispados.

Pero la felicidad en casa del pobre dura poco. En uno de los frecuentes cambios de gobierno los muralistas quedaron sin contratos. El último que resistió fue Diego Rivera, a quien ahora conocemos como “el marido de Frida Kahlo”, pero también a él se le acabó el favor oficial. Y el extraoficial. Para 1930 Rivera ya había sido expulsado del Partido Comunista mexicano y divorciado de Guadalupe Marín. Y casado con Frida. Así que el pintor de obreros furibundos decidió probar suerte en el corazón del capitalismo: Nueva York. Ya por ahí había pasado Orozco quien, como todo el que se muda a la ciudad tuvo que reducirse: de pintar murales que cubrían edificios tuvo que conformarse con lo que le cupiera en el caballete.

Rivera tuvo más suerte. En 1931 inauguró una exposición retrospectiva en el recién creado MoMA con 149 obras y cinco murales transportables. Enseguida le llovieron contratos. Pintó murales en la California School of Fine Arts de San Francisco o en Detroit a mayor gloria de la Ford. Ese último tuvo una cálida recepción: los cristianos lo acusaron de blasfemo y los comunistas de vendido al capitalismo.

Cuando Rivera recibió el jugoso encargo de pintar un mural para los Rockefeller muchos comentaron que la venta de su alma al Mefistófeles capitalista era un hecho consumado. “El hombre en la encrucijada del universo” representaba a la humanidad ante la disyuntiva del capitalismo o el comunismo. Al colar a Lenin en el mural lo acusaron de hacerle propaganda al comunismo acusación que resultaba un poco redundante: del lado capitalista Rivera había puesto soldados con bayonetas y máscaras anti-gases, policías machacando manifestantes y burgueses jugando a las cartas o bailando tango mientras que el lado comunista lo llenó de obreros entusiastas desfilando con banderas. Quedaba claro: el comunismo era preferible a menos que te gustaran los bayonetazos y los porrazos de la policía. O bailar tango.

A Rivera le aplicaron la “cancel culture” de entonces. Ante la negativa del pintor de borrar a Lenin o cambiarlo por Mickey Mouse el mural fue destruido. El pintor, a quien ya le habían pagado, recogió sus matules y se fue a México. Allí pintó de nuevo el mural, esta vez añadiéndole las figuras de Marx, Engels y Trotsky. Si Stalin lo hubiera agarrado lo habría fusilado. Por incluir a Trotsky, claro. Y por dejar fuera a Stalin, conduciendo al proletariado, bigote en ristre.

¡Qué difícil es quedar bien con la gente!

Blog personal y casi tan íntimo como una enfermedad venérea pensado también para liberar al pueblo cubano, aunque sea del aburrimiento. Contribuyentes: Enrisco (autor de “Obras encogidas” y “El Comandante ya tiene quien le escriba”), su alter ego, la joven promesa de más de cincuenta años, Enrique Del Risco. Espacio para compartir cosas, mías y ajenas, aunque prefiero que sean ajenas. Quedan invitados a hacer sus contribuciones, y si son en efectivo, pues mejor.

Mostrando entradas con la etiqueta Nuestra Voz. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Nuestra Voz. Mostrar todas las entradas

lunes, 7 de junio de 2021

domingo, 10 de febrero de 2019

El general y la tuerca*

Por Enrisco

|

| Grabado representando desembarco de López en Matanzas |

Una vez que el general venezolano Narciso

López diseñó una bandera para Cuba faltaba buscar la forma de irla a plantar

allá. Como luego hicieron los norteamericanos con la Luna. Y soltar una

frasecita como “Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la

cubanidad”. Algo así. Narciso dedicado a organizar expediciones y el gobierno

norteamericano a desorganizárselas. Que no estaba bien buscarse la enemistad

con el gobierno español… de momento. Así que a la segunda expedición abortada

Narciso decidió cambiar de aires, irse de Nueva York y probar suerte en el Sur.

En Nueva Orleans más exactamente. Allá verían con mejores ojos la idea de

apoderarse de una isla repleta de esclavos.

Allá no encontró a muchos cubanos dispuestos a liberar su isla del dominio español… para enseguida convertirla en un estado más de los Estados Unidos. Pero no era problema mayor si conseguía dinero para pagar mercenarios de Mississippi o Luisiana. O prometerles la Luna, como hicieron luego con Neil Armstrong. De los 610 expedicionarios que salieron de Nueva Orleans hacia Cuba el 7 de mayo de 1850 solo cinco eran cubanos.

Por Nueva York Narciso había dejado un grupo de partidarios que le daban todo su apoyo moral: entre ellos el poeta Miguel Teurbe Tolón, el novelista Cirilo Villaverde y periodistas y hombres de negocios norteamericanos que esperaban ansiosos el desenlace de la empresa. Ya el 11 de mayo no pudieron más y cuando todavía estaban en camino el periódico The Sun dio noticia de la expedición y colgó una bandera cubana en el exterior de su edificio, en el número 89 de la calle Fulton. Así iniciaban una respetable tradición cubana: la de celebrar por anticipado eventos que no llegarían a ninguna parte.Caricatura del general venezolano Narciso López. Litografía de John L. Magee. Al pie reza en inglés: “¡Bueno! No hemos revolucionado Cuba, pero hemos conseguido lo que perseguíamos. Mis camaradas venían buscando gloria, y yo buscando cash. Yo he conseguido el dinero y ellos la gloria, así que supongo que todos estamos satisfechos. Ahora voy de vuelta para los Estados Unidos. No soporto vivir bajo el despotismo militar”.

Aun así las autoridades españolas se las arreglaron para ser tomadas por sorpresa por la expedición que desembarcó el 19 de mayo en la ciudad de Cárdenas. Allí Narciso y sus hombres derrotaron a los españoles, plantaron por primera vez la bandera en su territorio correspondiente y, ante la falta de entusiasmo local, volvieron a montarse en el vapor “Creole” y se fueron.

Como expedición militar no sería gran cosa pero como declaración de principios fue tremenda. En Nueva York los exiliados, alborotados, desfilaron por las calles con la bandera recién estrenada convencidos de que el próximo intento sería el definitivo.

López, hombre de palabra, reunió dinero, armas y hombres y siguió organizando expediciones. Finalmente logró formar una que reunía a más de medio millar de expedicionarios en su mayoría norteamericanos, húngaros, alemanes y de otros países europeos aunque esta vez López pudo incorporar varios venezolanos, españoles, más de treinta cubanos y un boricua. Tan buena fue la publicidad de Narciso que llegó el momento en que tuvo que bajar gente del “Pampero” porque le sobraba. Por ahí debe andar el origen de los cruceros al Caribe.

El 12 de agosto de 1851 el “Pampero” desembarcó en la costa norte de Pinar del Río pero tras varios combates la práctica totalidad de los expedicionarios cayeron muertos o presos. El general López también fue apresado y el 31 de agosto lo condujeron a La Habana para ejecutarlo al día siguiente en el garrote vil (ese dispositivo con una tuerca inmensa que se usaba para partirle el cuello a los condenados). Dicen que antes de morir el diseñador de la bandera cubana exclamó “Mi muerte no cambiará los destinos de Cuba”. Fue su manera de decir: “Una pequeña vuelta de tuerca para Narciso, un gran salto para la eternidad”.

Allá no encontró a muchos cubanos dispuestos a liberar su isla del dominio español… para enseguida convertirla en un estado más de los Estados Unidos. Pero no era problema mayor si conseguía dinero para pagar mercenarios de Mississippi o Luisiana. O prometerles la Luna, como hicieron luego con Neil Armstrong. De los 610 expedicionarios que salieron de Nueva Orleans hacia Cuba el 7 de mayo de 1850 solo cinco eran cubanos.

Por Nueva York Narciso había dejado un grupo de partidarios que le daban todo su apoyo moral: entre ellos el poeta Miguel Teurbe Tolón, el novelista Cirilo Villaverde y periodistas y hombres de negocios norteamericanos que esperaban ansiosos el desenlace de la empresa. Ya el 11 de mayo no pudieron más y cuando todavía estaban en camino el periódico The Sun dio noticia de la expedición y colgó una bandera cubana en el exterior de su edificio, en el número 89 de la calle Fulton. Así iniciaban una respetable tradición cubana: la de celebrar por anticipado eventos que no llegarían a ninguna parte.Caricatura del general venezolano Narciso López. Litografía de John L. Magee. Al pie reza en inglés: “¡Bueno! No hemos revolucionado Cuba, pero hemos conseguido lo que perseguíamos. Mis camaradas venían buscando gloria, y yo buscando cash. Yo he conseguido el dinero y ellos la gloria, así que supongo que todos estamos satisfechos. Ahora voy de vuelta para los Estados Unidos. No soporto vivir bajo el despotismo militar”.

Aun así las autoridades españolas se las arreglaron para ser tomadas por sorpresa por la expedición que desembarcó el 19 de mayo en la ciudad de Cárdenas. Allí Narciso y sus hombres derrotaron a los españoles, plantaron por primera vez la bandera en su territorio correspondiente y, ante la falta de entusiasmo local, volvieron a montarse en el vapor “Creole” y se fueron.

Como expedición militar no sería gran cosa pero como declaración de principios fue tremenda. En Nueva York los exiliados, alborotados, desfilaron por las calles con la bandera recién estrenada convencidos de que el próximo intento sería el definitivo.

López, hombre de palabra, reunió dinero, armas y hombres y siguió organizando expediciones. Finalmente logró formar una que reunía a más de medio millar de expedicionarios en su mayoría norteamericanos, húngaros, alemanes y de otros países europeos aunque esta vez López pudo incorporar varios venezolanos, españoles, más de treinta cubanos y un boricua. Tan buena fue la publicidad de Narciso que llegó el momento en que tuvo que bajar gente del “Pampero” porque le sobraba. Por ahí debe andar el origen de los cruceros al Caribe.

El 12 de agosto de 1851 el “Pampero” desembarcó en la costa norte de Pinar del Río pero tras varios combates la práctica totalidad de los expedicionarios cayeron muertos o presos. El general López también fue apresado y el 31 de agosto lo condujeron a La Habana para ejecutarlo al día siguiente en el garrote vil (ese dispositivo con una tuerca inmensa que se usaba para partirle el cuello a los condenados). Dicen que antes de morir el diseñador de la bandera cubana exclamó “Mi muerte no cambiará los destinos de Cuba”. Fue su manera de decir: “Una pequeña vuelta de tuerca para Narciso, un gran salto para la eternidad”.

|

| Caricatura

del general venezolano Narciso López. Litografía de John L. Magee. Al

pie reza en inglés: “¡Bueno! No hemos revolucionado Cuba, pero hemos

conseguido lo que perseguíamos. Mis camaradas venían buscando gloria, y

yo buscando cash.

Yo he conseguido el dinero y ellos la gloria, así que supongo que todos

estamos satisfechos. Ahora voy de vuelta para los Estados Unidos. No

soporto vivir bajo el despotismo militar” *Publicado originalmente en Nuestra Voz |

miércoles, 11 de julio de 2018

Poeta en Nueva York (un siglo antes que Lorca)*

Ser pionero es difícil. Se puede ser

el primero en el tiempo pero luego viene la cuestión del espacio. Como con los

exiliados cubanos en Nueva York. Pongamos el caso del poeta José María Heredia.

Llegó antes que ninguno de sus compatriotas exiliados a Estados Unidos. Más

exactamente al puerto de Boston, el 4 de diciembre de 1823. Pero cuando, días

más tarde, decidió mudarse a Nueva York, ciudad a la que llegó el 22 de diciembre,

ya estaba allí Félix Varela, el venerable presbítero que venía huyendo de

España y había llegado una semana antes. Heredia debió alegrarse al encontrarse

en la ciudad al ídolo de la intelectualidad habanera pero si se mira bien es un

poco frustrante. Como si Edmund Hillary y Tenzing Norgay al trepar el Everest

se encontraran un comité de recepción nepalí con bocaditos y champán.

Pero a su llegada a Nueva York Heredia

no andaba pensando en la Historia. Era demasiado joven para eso. Joven pero

precoz. No había cumplido los 20 años y ya iba a publicar su primer libro de

poesía cuando el gobierno español lo condenó a muerte. No por las poesías —que

los gobernantes españoles no eran tan exigentes en cuestiones literarias—, sino

por ser parte de una conspiración independentista llamada de Soles y Rayos de

Bolívar. Por eso, y por la tendencia del gobierno a perseguir a todo nativo

cuyo IQ sobrepasara los 120 puntos, curiosa tradición conservada en la isla

hasta el día de hoy.

Quien lo recibió en Nueva York fue

Cristóbal Mádam, joven cubano que vivía en la ciudad empleado por una compañía

exportadora. Este lo ayudó a instalarse en una casa de huéspedes en el número

44 de Broadway, donde Heredia viviría hasta febrero del año siguiente para

entonces mudarse a otra casa de huéspedes, en 88 Maiden Lane.

En los primeros meses de su estancia

en Nueva York el joven Heredia se dedicaría a lo mismo que generaciones de

exiliados tropicales que lo sucedieron: pasar más frío que un pingüino

desplumado y maltratar y ser maltratado por el inglés. “Idioma horrible” dijo

de este, luego de que, sospechamos, pidiera huevos fritos en una cafetería y le

trajeran una limonada. Bien fría.

Pero Heredia no solo se dedicó a pasar

frío y machucar la lengua del criado tartamudo de Shakespeare. También usó su

tiempo para conocer todo lo que tenía que ofrecer la ciudad. Nueva York todavía

se disputaba con Filadelfia el título de metrópoli más importante del país pero

ya daba pasos definitivos para confirmar su primacía. Aquí Heredia vio obras de

teatro, asistió a conciertos y vio al Marqués de Lafayette, héroe francés de la

independencia norteamericana que visitaba el país después de mucho tiempo. Pero de lejitos.

Heredia también visitó otras ciudades.

En abril de 1824 pasó por Filadelfia, Baltimore, Washington y se llegó hasta

Mount Vernon para conocer la finca de George Washington a quien le dedicó una

oda. Dos meses después viajó a las cataratas del Niágara. El 15 de junio estaba

frente a ella. Y adivinen: escribió otra oda. Una que lo inmortalizaría. Todo

porque en medio del espectáculo majestuoso de la catarata el poeta fue incapaz

de encontrar una palma. Desde entonces los cubanos sin palmas se sienten como

si el GPS estuviera fuera de servicio.

En noviembre de 1824 por fin Heredia

se vio obligado a hacer algo que hasta entonces había evitado con éxito:

trabajar. Debutó como profesor de español y francés en un colegio para niños

ricos ubicado en el 14-21 de la calle Provost. Lo otro que hizo de importancia

en la ciudad —además de sufrir su primer ataque de tuberculosis, la enfermedad

que lo mataría once años después—, fue publicar al fin su primer libro de

poesías bajo el original título de Poesías. Eso fue en mayo de

1825. El 22 de agosto de ese mismo año dio otro paso decisivo: justo en la

cubierta del barco que lo llevó a México, país en el que lo recibiría su

presidente, Guadalupe Victoria. El poeta nunca regresó a Nueva York. No me

sorprende.

*Tomado de Nuestra Vozlunes, 9 de julio de 2018

El cura que sabía demasiado

Texto aparecido en Nuestra Voz

El cura que sabía demasiado

Por Enrisco

Don Félix Varela, sacerdote, filósofo

y maestro, ídolo de la juventud habanera ilustrada a principios del siglo XIX,

llegó a Nueva York el 15 de diciembre de 1823. O quizás dos días después. Pero

lo que importa fue que le quitó el honor de ser el primer exiliado cubano en la

ciudad al poeta José María Heredia quien llegó a la ciudad siete (o cinco) días

después. El sacerdote le ganó al poeta por una nariz en el photo finish de la

Historia, como quien dice. Varela tenía entonces 35 años recién cumplidos. El

resto de los años de su vida iba a cumplirlos en Estados Unidos.

El pionero de los exiliados cubanos en

Nueva York nació en La Habana en 1788 y creció en la ciudad de San Agustín en

la Florida cuando la península pertenecía a España pero había menos

hispanohablantes que ahora. Allí lo llevó su abuelo paterno, oficial del

ejército, encargado de criarlo. Regresó a La Habana a los trece. Siendo una de

las inteligencias más brillantes de su tiempo Félix se ordenó sacerdote antes

de cumplir 23 años y pasó a ocupar una codiciada plaza de profesor en el mejor

centro educativo de la isla: el colegio de San Carlos y San Ambrosio.

Varela pudo vivir tranquilamente del

sueldo de profesor el resto de su vida pero prefirió mejorar el mundo (o al

menos la parte correspondiente a su isla). Desechó la escolástica —que tenía un

ligero desfase de seiscientos años de pensamiento filosófico—, por una

filosofía algo más moderna y enseñó física experimental, química, anatomía,

economía política y derecho constitucional lo que para entonces era tan audaz

como explicar en Norcorea cómo funciona Facebook. Pero bastante más útil.

Varela parecía saberlo todo excepto la

importancia de quedarse callado cuando se es inteligente y honesto. En 1821,

con el restablecimiento de una constitución liberal en España fue nombrado

—junto al catalán Tomás Gener y al criollo Leonardo Santos Suárez—

representante de la isla de Cuba ante las Cortes. Seguramente los que lo eligieron

pensaban que le hacían un favor.

Reinaba entonces Fernando VII, pésimo

momento histórico para ser honesto, inteligente y expresarse sin miedo.

Presionado por una insurrección liberal, el rey había cedido parte de su poder

al parlamento pero al intentar recuperarlo los representantes —incluidos los de

Cuba— declararon que el rey estaba loco y, por tanto, era incapaz de gobernar.

Loco quizás no, pero el rey indudablemente tenía un pésimo carácter. Así que en

cuanto recuperó el poder, Fernando VII mandó a ejecutar a todos los que lo

habían declarado incapacitado para gobernar. Como ni Varela ni sus compañeros

consideraron buena idea ponerse a razonar con un rey que antes habían declarado

loco prefirieron cambiar de aires.

Distinto debió parecerles el frío aire

de diciembre de Nueva York a los fundadores del exilio caribeño en la ciudad.

Acompañados del ubicuo Cristóbal Mádam, Varela y sus compañeros fijaron su

primera residencia en la pensión de la viuda Elizabeth Mann en el número 61 de

Broadway. Meses más tarde, en 1824, Varela viajó a Filadelfia y se instaló en

la pensión de la señora Frazier en el 224 de Spruce Street. Y sin embargo, al

poco rato decidió regresar a Nueva York. Sería que extrañaba el frío.

Todavía vivía en Filadelfia cuando

Varela empezó a publicar una revista llamada El Habanero. Allí aparecieron tres

números y de vuelta a Nueva York otros cuatro. En ellos les hablaba a sus

compatriotas de las ventajas de la libertad y la independencia. Dicha prédica

entusiasmó a sus compatriotas en La Habana lo suficiente como para distraerlos

de cuestiones ajenas al baile, el sexo y la acumulación de capital. Digamos que

unos veinte minutos.

Las autoridades de la isla en cambio

le prestaron más atención a los escritos de Varela: dando muestras del profundo

interés que les inspiraban prohibieron terminantemente su circulación. Eso le

dio una idea a Varela de lo que le ocurriría si se asomaba por La Habana. No

sorprende que decidiera no regresar nunca más. Es una suerte lo mucho que ha

cambiado Cuba en los 194 años transcurridos desde entonces.

sábado, 14 de abril de 2018

Miranda o las desventajas de llegar temprano

Artículo aparecido días atrás en Nuestra Voz:

Miranda o

las desventajas de llegar temprano

Hay seres que, como Francisco Miranda, decimos que

están adelantados a su tiempo. Unos se adelantaron décadas —o hasta siglos—pero

con el San Juan Bautista de la independencia sudamericana podemos ser más

precisos: Miranda se adelantó justo por dos años. Porque fue en 1806 que

decidió llevar a cabo una expedición contra el dominio español en Venezuela. El

2 de febrero de ese año zarpó en la corbeta Leander

de doscientas toneladas y armada con 18 cañones de la ciudad de Nueva York dispuesto

a liberar a Venezuela. Al menos era lo que repetía una y otra vez Miranda con

el ímpetu de mesías y persistencia de reguetonero. Lo mismo que llevaba

repitiendo desde que llegó a Nueva York el noviembre anterior para convencer a grupo

de idealistas, aventureros y negociantes de que secundaran su plan. Incluso fue

a Washington (que ya era una capital) y se reunió con Jefferson y Madison (que

todavía no era avenida de Manhattan) pero estos le respondieron algo así como “Chévere,

ve y libera a Venezuela… pero ve como cosa tuya”.

En aquella expedición destinada a liberar Venezuela

y Sudamérica entera del dominio español terminaron enrolados un montón de

norteamericanos, unos cuantos franceses y polacos y algún que otro portugués.

Venezolanos eran solo Miranda y la bandera que acababa de inventar con la ilusión

de que algún día inspiraría el diseño del uniforme de la selección nacional de

fútbol. La primera escala fue en Haití, por aquella época la única nación

independiente del continente además de Estados Unidos. Allí recibió ayuda abundante

y dos barcos más para la expedición. En Venezuela, en cambio, Miranda no fue

tan bien recibido como en Haití. Olvidaba decirles que el cónsul de España en

Nueva York había informado de la expedición al embajador español en Washington

y este a su vez a las autoridades españolas en Venezuela sobre los planes de

Miranda. De manera que al llegar la expedición multicultural a costas

venezolanas era más esperada que las Navidades. Solo que en vez de arbolitos y turrones

los españoles los recibieron con cañonazos. Dos de los barcos expedicionarios

fueron capturados y Miranda escapó por muy poco… para seguirse metiendo en

nuevos problemas que solo tuvieron fin con su muerte en una prisión española

una década más tarde.

Todo por adelantarse a su tiempo. Porque apenas en

1808 las tropas de Napoleón invadirían España, descabezando el imperio. Esa

situación propiciaría levantamientos en toda Hispanoamérica que se convertirían

en un movimiento continental por la independencia. Movimiento que liberaría a

casi todas las colonias de la codicia española para que los nuevos países

pasaran a ser dominados por una codicia genuinamente autóctona. Un poco más de

paciencia, un par de añitos de espera, y Miranda se hubiera convertido en el

iniciador de la independencia hispanoamericana en vez de quedar relegado al

triste papel de precursor que es como asistir a una boda en calidad de amiguito

de la escuela primaria de la novia. (Una ventaja le lleva, no obstante, al

Libertador y es que no le han puesto el nombre de Miranda a la revolución que

ha llevado a Venezuela de cabeza al paleolítico. Ahora dicen “bolivariano” y uno

se imagina a Miranda revolcado de la risa. Donde quiera que esté).

Por ahí se fue la oportunidad de que hoy se

considere a Nueva York cuna de la independencia hispanoamericana. Por puro

apuro. Pero el fracaso de Miranda no fue el fin de los contactos de Nueva York

con las guerras de independencia. Eminentes personalidades de la ciudad como

John Jacob Astor y Stephen Whitney intervinieron en la guerra atraídos por el

mismo sueño que ha guiado a los neoyorquinos desde la fundación de la ciudad:

hacer dinero. Los comerciantes neoyorquinos lo mismo le vendían barcos a los

independentistas que armas y harina a las tropas españolas. Quien quiera que

ganara quedaría para siempre en deuda con los mercaderes de la ciudad. De ahí

que la guerra entre España y sus colonias fuera ganada por… Nueva York. ¿O es

que esperaban otra cosa?

miércoles, 4 de abril de 2018

Francisco de Miranda y el secreto de Hamilton*

Lo bonito de hacerse independiente es que durante un rato uno se puede hacer la idea de que a partir de ahora la vida será nueva y perfecta. Que todos los problemas han quedado atrás. Así pasa con los hijos que se van de la casa. O con las Trece Colonias cuando se independizaron de Inglaterra. Así pasó con Nueva York que era una de las Trece Colonias originales y con la ciudad que por un ratico (1785-1790) llegó a ser la capital del país (todo un rapto de humildad: luego le dio por ser la capital del mundo). Y uno de los cambios más notorios de Nueva York fue la actitud hacia todo lo que viniera de España, ya fuera los chorizos, el catolicismo o hasta los propios españoles.

Lo bonito de hacerse independiente es que durante un rato uno se puede hacer la idea de que a partir de ahora la vida será nueva y perfecta. Que todos los problemas han quedado atrás. Así pasa con los hijos que se van de la casa. O con las Trece Colonias cuando se independizaron de Inglaterra. Así pasó con Nueva York que era una de las Trece Colonias originales y con la ciudad que por un ratico (1785-1790) llegó a ser la capital del país (todo un rapto de humildad: luego le dio por ser la capital del mundo). Y uno de los cambios más notorios de Nueva York fue la actitud hacia todo lo que viniera de España, ya fuera los chorizos, el catolicismo o hasta los propios españoles.

Porque hay que recordar que durante la Guerra de Independencia de las Trece Colonias contra Inglaterra tanto Francia como España ayudaron a las colonias rebeldes. No por amor a la libertad: ni el rey francés ni el español tenían intención de liberar sus propias colonias. Era más bien para incomodar a su vieja enemiga, Inglaterra, que para eso son los enemigos. El asunto es que en parte por agradecimiento, en parte porque la constitución de Nueva York de 1777 eliminaba las restricciones contra el culto católico, se consintió que los católicos se asomaran públicamente, celebraran misa y hasta construyeran la iglesia de St. Peter en la calle Barclay.

Entusiasmada, España nombró a un embajador, el banquero vasco Diego de Gardoqui quien durante la guerra había ayudado a enviar fondos y armas a los rebeldes. Gardoqui llegó a Nueva York en 1785 y en su casa en Broadway, cerca de Bowling Green, se celebraron las primeras misas católicas después de la independencia. Misas no clandestinas pero discretas, no fuera ser que la falta de costumbre de los locales los indujera a prenderle fuego al embajador.

Gardoqui debe sentirse muy orondo en las páginas de la Historia por ser pionero en importar a la futura capital del mundo tradiciones como la siesta y comunicarse a grito pelado en español. Pero le tengo malas noticias. Un año antes ya había estado en la ciudad otro hablante del idioma de Cervantes y presunto practicante de la noble institución de la siesta. Me refiero nada menos que a Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana, inspirador de Simón Bolívar y gobernante de la primera República de Venezuela.

Miranda, viajero empedernido durante toda su vida, ya llevaba unas cuantas millas acumuladas. Además de su natal Venezuela, conocía España y como militar del ejército español había participado en campañas en Marruecos, Argelia y en el sur de los Estados Unidos en apoyo a la independencia de las Trece Colonias. Su impresión de Nueva York fue muy favorable. “Una tolerancia general en el ramo espiritual forma la base de su gobierno —comenta—, cada uno es dueño de rogar o alabar a Dios en la forma y lenguaje que le dicte su conciencia. No hay religión o secta dominante, todas son buenas e iguales. ¡Así reinase el mismo dogma y principios liberales en lo político!”.

¡Lo que es llegar al lugar adecuado en el momento justo! Si hubiera llegado un ratico antes lo habrían sacado a patadas por venir de la parte equivocada del mundo. Y un par de siglos más tarde, también. Pero Miranda tuvo suerte. Cuando aquello el presidente era Washington. Incluso le regaló ejemplares de El Quijote en español que Washington presumiblemente nunca abrió pero al menos lo agradeció porque en aquellos tiempos regalar un libro —aunque fuese en idioma extraño— no se entendía como una ofensa.

Durante su estancia en Nueva York entre enero y julio de 1784 Miranda conoció a Alexander Hamilton y a Samuel Adams mucho antes de que estos fueran un musical y una cerveza respectivamente. O sea, conoció versiones bastante menos divertidas de ambos. Aun así le cayeron bien. Con Alexander “I’m not throwing away my shot” Hamilton incluso conservó una amistad epistolar durante años. En dicha correspondencia discutían sus planes de liberar América del Sur mientras Miranda viajaba por el mundo y acumulaba experiencias ya fuera conspirando en Inglaterra, peleando como oficial de la Revolución Francesa o conociendo Rusia de la mano de Catalina la Grande.

Miranda acumuló experiencias como futuro precursor de la independencia hispanoamericana por casi treinta años. Si luego las cosas no salieron bien no fue por falta de preparación. Pero antes de su glorioso fracaso final Miranda pasó una vez más por Nueva York. No obstante al arribar, en noviembre de 1804 hacía cuatro meses que su amigo Hamilton había muerto en un duelo contra Aaron Burr llevándose a la tumba el secreto de cómo triunfar… aunque fuese muerto y en Broadway.

Artículo aparecido en la revista Nuestra Voz.

lunes, 19 de febrero de 2018

El primer habitante de Manhattan fue dominicano

El artículo del que ya publiqué la primera parte ahora completo:

El primer habitante de Manhattan fue dominicano

Pese al rechazo de los fundadores de Nueva Amsterdam (que pronto se convertiría en Nueva York) a todo lo que sonara a hispano o católico, no puede descartarse que el mangú fuera el primer plato cocinado en Manhattan por un poblador no nativo. Lo que sí está documentado es que un tal Juan Rodríguez fue el primer no indígena americano en residir en Manhattan, palabra que en lengua lenape significa “Isla Donde el Metro Cuadrado Cuesta Más Caro Después de Hong Kong”.

También se sabe que ese Juan Rodríguez (Jan Rodrigues, en holandés o João Rodrigues en portugués) nació en Santo Domingo hijo de un marinero portugués y de una mujer africana. Todos los ingredientes para conformar el glorioso destino de recordista múltiple: Rodríguez fue el primer inmigrante en residir en Manhattan, el primero con ancestros africanos, el primero con ancestros europeos, el primer mercader, el primer latino, el primer dominicano y, ya esto en el plano de la especulación, el primero en cocinar un plato de mangú en la segunda isla más cara del mundo.

Pero, sin siquiera entrar en sus gustos culinarios, lamentablemente de Juan Rodríguez no sabemos mucho. Se conoce que nació en la entonces Capitanía de Santo Domingo pero no se sabe siquiera el año en que se produjo su nacimiento, como tampoco se conoce el nombre de sus padres. El detalle de que su padre fuera un marinero portugués no es raro si tenemos en cuenta que en esa época los portugueses eran considerados los mejores navegantes del planeta.

Portugués fue el rey Enrique el Navegante, pionero en las exploraciones de la costa oeste de África. Portugués fue Vasco da Gama, el primero en llegar navegando a la India desde Europa luego de darle la vuelta a África. Portugués fue Magallanes, quien comandara la primera expedición que dio la vuelta al mundo aunque no la consiguiera terminar por motivos ajenos a su voluntad (pero no ajenos a la voluntad de los nativos filipinos que lo acribillaron a lanzazos cuando se asomó por allá).

Tampoco es raro que el padre de Jan Rodrigues fuera portugués en una época (finales del siglo XVI) en que el diez por ciento de la población de Santo Domingo procedía de Portugal. Les recuerdo que entre 1580 y 1640 España y Portugal fueron un solo país gracias a que Felipe II, rey de España, había heredado la corona de Portugal a través de su madre, Isabel de Portugal.

Tampoco era raro que la madre de Juan Rodríguez fuera africana en una época en que los colonos españoles, cansados de exterminar indígenas, se dieron cuenta que alguien tendría que trabajar en medio del calor tropical. Y como veían el trabajo algo indigno de su condición de hidalgos los españoles se dedicaron a importar mano de obra desde África. Que los africanos no iban muy dispuestos a trabajarle gratuitamente a señores que no conocían puede inferirse del cuidado que ponían sus importadores en trasladarlos encadenados a América. O en la insistencia de los colonos en el uso de látigos e instrumentos similares para agilizar el ritmo productivo. Al parecer el uso del látigo no era indigno de su condición de hidalgos.

Por no saberse, de Juan Rodríguez no se tiene noticia cierta —aparte de su impreciso origen— hasta el año 1613. Fue ese el año en que el capitán holandés Thijs Volckenz Mossel contrató a Rodríguez para que lo acompañara en su barco Jonge Tobias. Se trataba de un viaje comercial a la isla de Manhattan recién explorada por Henry Hudson en 1609. Rodríguez, dadas sus reconocidas habilidades para aprender lenguas (se dice que para entonces ya sabía español, portugués y holandés), viajaría en calidad de traductor.

La intención del holandés Mossel era comprarle pieles a los indios lenapes a cambio de hachas, cuchillos y otros solicitados utensilios de los Home Depots de la época. Los detalles son discutibles pero lo que queda claro es que el Jonge Tobias ancló frente a Manhattan en la primavera del 1613. Anduvo negociando pieles con los lenapes pero cuando Mossel se dispuso a regresar a Europa Juan Rodríguez o Jan Rodrigues le informó que de eso nada. Que ya se había instalado con su novia lenape y sabía hablar la lengua de por ahí como para irse de pronto. Que en Europa no se le había perdido nada y no quería perderse la oportunidad de ser el primer dominicano en instalarse en la Isla Donde el Metro Cuadrado Cuesta Más Caro Después de Hong Kong. Quería aprovechar e instalarse allí antes de que Washington Hights empezara a gentrificarse y los alquileres a subir. Y aprovechar que todavía no hubiera migra ni permisos de residencia.

Convencido por tan sólidos argumentos Mossel decidió dejarle a Rodríguez ochenta hachas, unos cuantos cuchillos, una espada y un mosquete para que se fuera defendiendo. Literal y figuradamente. Y Rodríguez se defendió. Cuando Mossel regresó al año siguiente Rodríguez seguía allí, con su familión lenape y con tremendos contactos en el negocio de las pieles (100% orgánicas).

Tan buenos contactos tenía que otro capitán holandés, Adriaen Block, se quejó a las autoridades de Amsterdam de que Mossel y Rodríguez se habían puesto de acuerdo para arruinarle el negocio de las pieles con los lenapes. Eso es todo lo que se sabe de Rodríguez. No hay otros documentos que atestigüen su presencia en años posteriores: ni cuentas de gas o multas de tráfico.

Pero nada hace pensar que no haya sobrevivido hasta una avanzada ancianidad rodeado de hijos y nietos lenapes que le hacían la vida imposible con el equivalente al reguetón de aquella época. Como tampoco nada impide imaginar que fuera Rodríguez el primero en introducir a esta parte del mundo las delicias del mangú y el sancocho.

Dice un libro bien informado al respecto: “los portugueses llevaron las bananas de África Occidental a las Islas Canarias y entonces en el siglo XVI las bananas fueron llevadas de Canarias a Santo Domingo en 1516”. ¿Acaso no era Rodríguez hijo de un marinero portugués? ¿Puede descartarse que su mamá lo iniciara en los secretos que hacen del mangú una delicia incomparable? ¿Por qué negarle entonces a todos sus títulos de pionero el de Rey del Mangú?

¿Ha oído hablar de Alex Rodríguez, Manny Ramírez o Romeo Santos? Pues eso: nunca subestime las capacidades de un dominicano suelto en Nueva York.

sábado, 20 de enero de 2018

El primer habitante de Manhattan fue dominicano (Primera parte)

Pese al rechazo de los fundadores de Nueva Amsterdam (que pronto se convertiría en Nueva York) a todo lo que sonara a hispano o católico, no puede descartarse que el mangú fuera el primer plato cocinado en Manhattan por un poblador no nativo. Lo que sí está documentado es que un tal Juan Rodríguez fue el primer no indígena americano en residir en Manhattan, palabra que en lengua lenape significa “Isla Donde el Metro Cuadrado Cuesta Más Caro Después de Hong Kong”.

También se sabe que ese Juan Rodríguez (Jan Rodrigues, en holandés o João Rodrigues en portugués) nació en Santo Domingo hijo de un marinero portugués y de una mujer africana. Todos los ingredientes para conformar el glorioso destino de recordista múltiple: Rodríguez fue el primer inmigrante en residir en Manhattan, el primero con ancestros africanos, el primero con ancestros europeos, el primer mercader, el primer latino, el primer dominicano y, ya esto en el plano de la especulación, el primero en cocinar un plato de mangú en la segunda isla más cara del mundo.

Pero, sin siquiera entrar en sus gustos culinarios, lamentablemente de Juan Rodríguez no sabemos mucho. Se conoce que nació en la entonces Capitanía de Santo Domingo pero no se sabe siquiera el año en que se produjo su nacimiento, como tampoco se conoce el nombre de sus padres. El detalle de que su padre fuera un marinero portugués no es raro si tenemos en cuenta que en esa época los portugueses eran considerados los mejores navegantes del planeta.

Portugués fue el rey Enrique el Navegante, pionero en las exploraciones de la costa oeste de África. Portugués fue Vasco da Gama, el primero en llegar navegando a la India desde Europa luego de darle la vuelta a África. Portugués fue Magallanes, quien comandara la primera expedición que dio la vuelta al mundo aunque no la consiguiera terminar por motivos ajenos a su voluntad (pero no ajenos a la voluntad de los nativos filipinos que lo acribillaron a lanzazos cuando se asomó por allá).

Tampoco es raro que el padre de Jan Rodrigues fuera portugués en una época (finales del siglo XVI) en que el diez por ciento de la población de Santo Domingo procedía de Portugal. Les recuerdo que entre 1580 y 1640 España y Portugal fueron un solo país gracias a que Felipe II, rey de España, había heredado la corona de Portugal a través de su madre, Isabel de Portugal.

Tampoco era raro que la madre de Juan Rodríguez fuera africana en una época en que los colonos españoles, cansados de exterminar indígenas, se dieron cuenta que alguien tendría que trabajar en medio del calor tropical. Y como veían el trabajo algo indigno de su condición de hidalgos los españoles se dedicaron a importar mano de obra desde África. Que los africanos no iban muy dispuestos a trabajarle gratuitamente a señores que no conocían puede inferirse del cuidado que ponían sus importadores en trasladarlos encadenados a América. O en la insistencia de los colonos en el uso de látigos e instrumentos similares para agilizar el ritmo productivo. Al parecer el uso del látigo no era indigno de su condición de hidalgos.

[Continuará]

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Cuando Manhattan no conocía el mofongo

Aquí los dejo con el texto de mi columna mensual para Nuestra Voz en la que trato de reconstruir de manera amena la historia de la presencia hispana en la ciudad de Nueva York:

Cuando Manhattan no conocía el mofongoPor difícil que sea creerlo, no siempre se habló español en Nueva York. Ni los carritos de churros invadían las aceras de la Roosevelt Ave. Ni podía encontrarse mofongo en el alto Manhattan o bodegas en el Bronx. Ni siquiera Nueva York fue siempre Nueva York. Antes, entre 1624 y 1664 fue Nueva Amsterdam, fundada por colonos holandeses. Y antes, nada, era un territorio dominado por los lenapes, indígenas dedicados a cazar venados orgánicos.

Desde los primeros asentamientos europeos en el área —primero holandeses y luego ingleses— el español era la lengua del enemigo y el catolicismo, cosa de infieles. Los holandeses porque estaban envueltos en la Guerra de los Ochenta Años (en aquel tiempo le llamarían “La Guerra Que No Tiene Para Cuando Acabar”) para independizarse del imperio español. Y los ingleses porque no conseguían olvidar que tiempo atrás los españoles habían tratado de invadirlos con la Armada Invencible (Pero Perfectamente Hundible). Y estaba el detallito de la religión. Mientras que holandeses e ingleses era protestantes los españoles se habían tomado el trabajo de ser 100% católicos mediante el eficaz recurso de expulsar a los judíos (1492), a los llamados moriscos (1609) y, por las dudas, quemar a todo el que no le quedara clara su filiación religiosa. Que no hay nada como el fuego para tener las cosas claras.

De manera que no fue hasta después de la independencia de las Trece Colonias de Gran Bretaña que los católicos pudieron asentarse libremente en Manhattan y disfrutar de su tráfico abrumador y sus alquileres por el techo. Pero eso fue a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Antes, entre los años que median entre la fundación de la ciudad (1624) y la independencia de Inglaterra (1783) si uno hablaba español era mejor que no se acercara a la ciudad.

But not so fast. En medio de ese páramo desprovisto de churros o mofongos encontramos un par de personajes que en nombre de España o al menos con nombre vagamente español son parte de la historia inicial de la ciudad. Hoy hablaremos de Estêvão Gomes (también conocido como Esteban Gómez) un cartógrafo y explorador portugués quien en 1525 capitaneó una expedición española que llegó hasta el río Hudson. Eso fue apenas un año después de que Giovanni da Verrazzano, un florentino al servicio de la corona francesa, explorara la zona haciendo méritos para que siglos después le dedicaran un puente larguísimo por donde correr la maratón de Nueva York.

Estêvão Gomes no era un novato en las aventuras trasatlánticas. Ya había partido con Magallanes en 1519 en la famosa expedición que le diera la primera vuelta completa al planeta. Solo que al llegar al estrecho de Magallanes, Gomes se lo pensó mejor y haciéndose del control de la nao San Antonio regresó a España. Allí llegó el 6 de mayo de 1521 donde fue apresado por desertor. No fue liberado hasta que los sobrevivientes de la expedición de Magallanes llegaron a España en septiembre del año siguiente y testificaron que el viaje no había sido precisamente un paseo. Que darle la vuelta al planeta era casi tan difícil como alimentarlo.

Pero el explorador no escarmentó con esta experiencia. Gomes o Gómez convenció al emperador Carlos V para que financiara una expedición en busca de un paso hacia Asia por el norte del Nuevo Mundo y establecer vías comerciales más rentables que la compra de los filetes de venado orgánico que le ofrecían los indígenas proto-hipsters de Norteamérica.

Estêvão no encontró el ansiado paso, por supuesto, pero mientras tanto se entretuvo poniéndole nombre a cuanto accidente geográfico se encontró a lo largo de la costa este norteamericana. Por ejemplo, al río que corría junto a la isla de Manhattan le puso San Antonio (no queda claro si lo hizo en honor al santo casamentero o a la nao con la que desertó de la expedición de Magallanes).

No obstante arrastrando la maldición de los que llegan en segundo lugar al pobre de Estêvão Gomes no solo no le dedicaron un puente como a Verrazano sino que cuando el inglésHenry Hudson a nombre de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se asomó al río Hudson en 1609 —85 años más tarde que Gomes— dijo “¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Se llama igual que yo”. No, en serio, Hudson le puso al río Mauritius en honor de un príncipe holandés. Fue con el tiempo que le cambiaron el nombre del río al del explorador que había llegado en tercer lugar.

El viaje de Estêvão Gomes debió haber sido —si se le compara con el de Magallanes— muy refrescante: paisajes bonitos y sin turistas haciéndose selfies. Pero no eran paisajes lo que buscaba Gomes. Así que para no regresar con las manos vacías decidió cargar con cincuenta nativos para llevárselos de vuelta a su patrocinador, el emperador Carlos V, y convencerlo de lo rentable que sería dedicarse al comercio de esclavos. Se dice que el Rey, escandalizado, hizo liberar a los pobres indígenas aunque no queda claro si les pagó el viaje de vuelta.

El asunto es que este relativo fracaso no colmó el ímpetu exploratorio de Estêvão Gomes quien en 1535 se decidió unir a la expedición de Pedro de Mendoza, futuro fundador de Buenos Aires. Hasta que, por fin, en 1538 Gomes encontró lo que hacía rato estaba buscando: la muerte. Se la concedieron unos indígenas en el río Paraguay para de paso cobrarle el mal rato que Gomes les había hecho pasar a sus primos del norte.

No obstante las empresas de Estêvão Gomes no fueron totalmente en vano. Durante un tiempo en los mapas el territorio noreste de América apareció nombrado como Tierra de Estêvão Gomes. En aquellos años sería común escuchar expresiones como “¡No fastidie más y váyase a la Tierra de Estêvão Gomes!” cuando se quería tener a alguien lo más alejado posible. Algo que revolvería de contento al cadáver acribillado de flechas del explorador, donde quiera que lo hubiesen enterrado.

lunes, 6 de noviembre de 2017

¿Y ahora qué? ¿Bye, bye, Cataluña?

Segundo mes que intento hablar de la presencia histórica de los hispanos en Nueva York y segunda vez que debo dejarlo por temas más urgentes. Primero fue la estatua de Colón, ahora la independencia de Cataluña. ¡Qué suerte la mía!: nada más se me ocurre hablar de la hispanidad y ya ésta empieza a encogerse. ¿Qué pasará el mes que viene? ¿Argentina pedirá su anexión a Italia? ¿México adoptará el esperanto como lengua oficial? ¿Venezuela iniciará su éxodo hacia el Medio Oriente guiada por el ayatollah Maduro?

El caso es que ahora media Cataluña quiere independizarse de España. Y de la otra media Cataluña. “Todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación…” dicen. Como mismo pueden decir “todo adolescente tiene derecho a que le den las llaves de la casa”. O “todo adulto tiene derecho a emborracharse”. ¿Quién va a entender mejor a los catalanes que nosotros los hispanoamericanos? ¿Nosotros, que cada año, y a falta de clasificación para el Mundial de fútbol usamos un aniversario más de nuestra independencia de España como pretexto para abrir unas cervezas y disparar fuegos artificiales?

Pero también ¿quién peor para entenderlos que nosotros mismos? Porque cada vez que nos va mal maldecimos la hora que a nuestros tatarabuelos se les ocurrió quedarse con las llaves de la casa y salir a emborracharse y nos da por recuperar la nacionalidad perdida de nuestros tatarabuelos. Y agradecemos que al otro lado del Atlántico haya algún país donde se hable español para desembarcar en él.

Pero para entender el fenómeno independentista hay que afrontar una realidad evidente para el que conozca de cerca a la Madre Patria. Quien la haya visto alguna vez levantarse desgreñada y legañosa a preparar el desayuno. Y esa realidad es que los españoles, sean de donde sean, nunca se han soportado mucho entre sí.

Si lo quiere comprobar váyase al sitio donde cada pueblo expresa sus interioridades más profundas con mayor franqueza. O sea, a cualquier servicio sanitario público. Entre toda la pornografía artesanal encontrará un letrerito diciendo “Andalucía independiente”; o “Viva Burgos libre”; o “Independencia para Pontevedra”; o “Viva el Frente de Liberación Nacional de Vallecas”. Y en eso de no soportar al resto de los españoles los catalanes demuestran ser más españoles que las alpargatas.

Y es que la palabra “España” ya no enamora a casi nadie. Panamá va a celebrar su clasificación para el Mundial de Rusia hasta que el istmo desaparezca de la faz de la Tierra mientras que España ganó el Mundial y a las dos semanas ya se les pasó. Por alguna razón inescrutable España, con su rica y dilatada historia parece haberse convertido en propiedad exclusiva de un dictador muerto hace más de cuarenta años. Me refiero claro a Francisco Franco Bahamonde. Sacar una bandera española al balcón se considera algo propio de fachas. Por no tener España no tiene ni letra en el himno.

Y el problema a mi modo de ver no es la independencia que, mala o buena idea, deberán decidir en algún momento. Problema serio es el nacionalismo, esa borrachera contagiosa. No es que se te pierda la llave y te vomites los zapatos acabados de comprar. Es que descubras en los zapatos encharcados de vómito una bonita seña de identidad y empiecen a molestarte que otros prefieran usar el calzado limpio.

Porque la tontería además de ridícula es contagiosa. Hay por ahí historiadores catalanistas tratando de demostrar (y no es broma) que Roma fue imperio gracias a los catalanes. O que catalanes eran Cervantes, Santa Teresa de Ávila, Colón (el que llegó a América, no el responsable del exterminio indígena) Américo Vespucci y Leonardo Da Vinci. Pronto aparecerá alguno que querrá demostrar que la rueda y el iPhone son inventos catalanes como la Sagrada Familia y el pan con tomate.

Tan contagiosa es la tontería que ya tenemos al gobierno español queriendo recuperar el amor perdido de Cataluña a base de porrazos y gases lacrimógenos. A partir de ahí no será difícil imaginar a la Madre Patria convertida en una multitud de barrios independientes entre sí. Entonces no quedará otro remedio que mudar el centro de la hispanidad para Miami, ese eje cultural, que de inmediato sustituirá los Institutos Cervantes (ahora dedicados a difundir la lengua catalana) por Institutos de Apreciación del Reguetón. Pero independientemente de lo que ocurra con España el mes que viene les prometo empezar a hablar de la historia de la presencia hispana en Nueva York. A menos que…

jueves, 12 de octubre de 2017

Hasta la vista, Columbus*

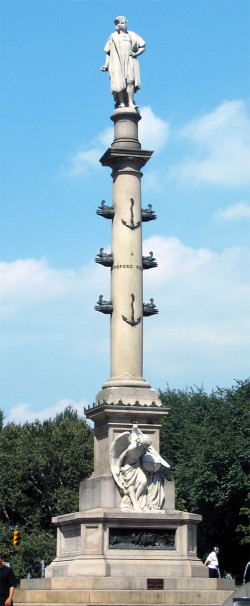

ESTE ARTÍCULO VERÁ LA LUZ a unos días del Columbus Day de 2017 que no sé si será el último. Y es que por donde quiera el Almirante está siendo declarado persona non grata. O estatua menos grata. La más visible en la ciudad, la que está encaramada en Columbus Circle desde 1905 ha sido puesta en cuestión. Primero fue la alcaldía la que anunció que iba a revisarle los antecedentes penales a las estatuas situadas en la ciudad. No fuera a ser que alguna de ellas correspondiera a personalidades con comportamiento criminal, inmoral o rico en colesterol.

La iniciativa correspondió al alcalde Bill de Blasio, quien llamó a revisar todos los monumentos que puedan ser tomados como “símbolos de odio”. Un poco como Terminator: se trataba de ajustar cuentas con el pasado para proteger el presente. Por supuesto que cuando el alcalde habló de eliminar estatuas no pensaba en Colón. Para los italoamericanos, como el alcalde, Colón es italiano. O sea, intocable. Como Garibaldi o los Corleone. (Sobre todo los Corleone: en parte por ser una familia compuesta exclusivamente por guardaespaldas y en parte por ser personajes de ficción). Pero la concejal Melissa Mark-Viverito, boricua de nacimiento —y, como su nombre lo indica, de pura estirpe taína— no piensa igual. Considera que Colón es “una figura controvertida para muchos” que, como ella, tienen sus raíces en las islas Caribe.

“Cuando tienes que mirar la historia debemos hacerlo de una forma completa y clara”. Y en la versión de la Historia según Mark-Viverito, Colón representó la avanzada del proceso de colonización de América (que es más o menos como la gentrificación a nivel de todo un continente en lugar de un barrio, solo que más sangrienta y menos hipócrita) y del exterminio de los indígenas. (Da igual que Colón no matara indígenas directamente: ante la inocencia inmunológica de los indígenas bastaba toser un par de veces en el Caribe para despoblar islas enteras).

Pero por atrevido que parezca el celo de Mark-Viverito, la alcaldía de Los Angeles ya se le había adelantado. En Lalaland ya han eliminado el Columbus Day para reemplazarlo por el Indigenous Peoples’ Day. No parece la mejor idea del mundo, incluso en la ciudad que nos ha dado a las Kardashians. Es como si para celebrar tu cumpleaños escogieras la fecha en que tu abuela se encontró con su futuro asesino. O a menos con aquel que la contagió con una enfermedad de la que nunca se ha recuperado.

Pero por atrevido que parezca el celo de Mark-Viverito, la alcaldía de Los Angeles ya se le había adelantado. En Lalaland ya han eliminado el Columbus Day para reemplazarlo por el Indigenous Peoples’ Day. No parece la mejor idea del mundo, incluso en la ciudad que nos ha dado a las Kardashians. Es como si para celebrar tu cumpleaños escogieras la fecha en que tu abuela se encontró con su futuro asesino. O a menos con aquel que la contagió con una enfermedad de la que nunca se ha recuperado.

Tal decisión invita a asumir que a) la tan celebrada hispanidad es el nombre comercial de un genocidio y b) que bajo ningún concepto debemos venerar a personas que hayan cometido malas acciones. Y por lo que se sabe Colón era, cuanto menos, bastante marañero. Un tipo que si se encontraba un indígena asumía que era de su propiedad y se lo llevaba como souvenir a España: como cualquier turista que regresa del Caribe con un par de maracas. O que si te le rebelabas mejor que renunciaras a usar gafas o sombrero porque lo mismo te arrancaba las orejas que la cabeza. Literalmente.

Ya sé que 500 años de veneración crean hábitos difíciles de abandonar (y ahí está la Universidad de Columbia y el Distrito de Columbia y hasta Colombia, un país entero nombrado en honor al estornudador de indígenas). Pero es mejor que abandonemos tales hábitos: la nicotina es más adictiva y yo llevo 4 años sin fumar. Rectifico: 4 años y 223 días. Es el momento de abandonar las pésimas costumbres del pasado y reemplazarlos por otras más saludables como comer lechuga y venerar personalidades políticamente correctas.

El único problemilla es que la corrección política se está volviendo tan exigente que se hace casi imposible encontrar a un ser humano que resista en un pedestal más de cinco minutos. Y no hablo de que a los aztecas les gustaba desayunar tacos de corazón de tlaxcalteca o de la predilección de los caribes por el asado de taíno o de que los incas manejaran su imperio con la misma idea de disciplina de un Kim Jong- un. Digo que al paso que vamos no nos quedará otro remedio que condenar a los guanahatabeyes por exterminar jutías, a los apaches por darles a sus niños juguetes que promovían la violencia o a los mayas por no compartir adecuadamente las tareas de la casa.

Si ya no quedara nadie que poner encima de un pedestal no sería un problema mayor. Malo es que tanto empeño moralizante acabe por exterminar el sentido común. Que una comprensión tan elemental del bien y del mal termine reduciendo nuestras neuronas justo a la cantidad suficiente para entender las telenovelas y los discursos del presidente Trump. Y que, llegados a ese nivel, no importe entender la diferencia.

Este artículoo apareció originalmente en la revista Nuestra Voz.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)