Este fragmento del escritor checo Iván Klíma tiene más sentido un día en que condenan a un par de artistas como Luis Manuel, de Maykel a cinco y nueve años de prisión respectivamente por el crimen imperdonable de ser libres y querer compartir esa libertad con los suyos:

Blog personal y casi tan íntimo como una enfermedad venérea pensado también para liberar al pueblo cubano, aunque sea del aburrimiento. Contribuyentes: Enrisco (autor de “Obras encogidas” y “El Comandante ya tiene quien le escriba”), su alter ego, la joven promesa de más de cincuenta años, Enrique Del Risco. Espacio para compartir cosas, mías y ajenas, aunque prefiero que sean ajenas. Quedan invitados a hacer sus contribuciones, y si son en efectivo, pues mejor.

viernes, 24 de junio de 2022

Vigencia

"Los que no han renunciado a su espíritu pueden vencer el temor porque saben que,al final, el temor surge de dentro y no de fuera. La persona que ha dejado que la ansiedad por el mundo externo sustituya a su espíritu nunca puede librarse de su temor. Aquel que ha defendido su espíritu, su integridad interior, y está dispuesto a dejarlo todo, a arriesgar su libertad de movimiento y, en la necesidad extrema, incluso la vida, no puede ser derrotado por el temor y, por tanto, está fuera del alcance del poder. Se vuelve libre, se vuelve aliado del poder, no como competidor en la lucha por el control del país, la gente y las cosas, sino como recordatorio viviente de la mendacidad y la fugacidad que defiende y representa todo poder.

Es evidente que los que representan al poder perverso no pueden entender los motivos de la gente que, inexplicablemente, parece que ha roto filas. Parten de la base de que estos últimos tienen los mismos objetivos que ellos, explican sus acciones como motivadas por el consejo de un demonio invisible, un anticristo que les susurra al oído, hambriento de poder. Pero hay algo que entienden enseguida: esos rebeldes aislados perturban el consentimiento de los aterrorizados. En consecuencia, el poderoso intentará conseguir que los rebeldes vuelvan al redil: al vacío donde reina el temor.

Cuando Hus se presentó ante el Concilio de Constanza, no intentaron convencerlo ni debatir con él: solo le pidieron una y otra vez que se retractara. Le hicieron una oferta final cuando ya estaba atado a la estaca. ¿Es posible que ellos, que se negaban a discutir el asunto y a oír prueba alguna de verdad, le hicieran este ofrecimiento con el deseo de salvar la vida de un teólogo poco conocido? En absoluto; solo sabían que un Hus que abandonara su verdad y se rindiera al miedo, un Hus que volviera humillado a su reino de poder, dejaría de representar una amenaza para ellos. Un Hus que no lo hiciera, tanto si estaba vivo como si lo quemaban, seguiría siendo un reto a su mundo, a su gobierno asesino. Eso es lo que ocurrió, y sigue ocurriendo hasta el día de hoy.

Una persona que, por necesidad íntima, se enfrenta con coherencia a los poderosos, arriesgándolo todo, tiene una única pequeña esperanza: que con sus acciones recordará a las autoridades de dónde procede su poder, cuáles son sus orígenes y cuál su responsabilidad, y quizás consiga que sean un poco más humanas. Sin embargo, para los que están en el poder, y para los que se han rendido a él, este objetivo parece pura locura.

Las esperanzas de los impotentes están ocultas en el comportamiento de aquellos locos"

jueves, 23 de junio de 2022

Home paraiso

Hará unos quince años que un amigo muy querido me pidió un guion para un corto de ficción que quería realizar. Sería una producción muy modesta con pocos personajes y locaciones, todas en Miami. Se me ocurrió situar la historia en esos asilos de ancianos que acá llaman “homes” y que desde que los describiera Guillermo Rosales en Boarding home han pasado a ser carne literaria de la más íntima posible. Supuse un grupo de cubanos viejos, muy distintos entre sí aunque con un par de obsesiones comunes en torno a una mesa de dominó. Hastiados de los malos manejos del “home” casi sin querer terminan tomándolo y secuestrando al administrador. Viven en un Miami post-Castro aunque los han mantenido durante medio año ignorantes de la muerte del dictador. De más está decir que el guion nunca se llegó a filmar y desde entonces dio vueltas en los archivos de mis computadoras sucesivas hasta que lo perdí de vista.

Lo que siempre me gustó de la historia era el personaje de Osvaldo Rodríguez que -si lo lográbamos convencer- sería interpretado por él mismo. Daba este guion por perdido pero anoche lo rescaté. Ahora, para evitar que desaparezca de nuevo, lo publico aquí.

Home Paraiso

(Mientras ruedan los créditos aparece en una pantalla de televisor una escena de un talk show. Unos guardias del programa aguantan a un hombre que le grita a su padre).

Hombre: Como te vuelvas a meter en mi vida te mato.

Enfermero: No hay más televisión por hoy. Órdenes de Gutiérrez.

(Fin de los créditos. Se oscurece la pantalla y luego el plano se abre y muestra a cuatro viejos jugando dominó. Mientras juegan hacen comentarios).

Hatuey: La comida está mala. El siete.

Antonio: Sí malísima. Me doblo. Ese pescado era sólo espinas.

Hatuey: No. Hablo de Cuba. Allá la comida sí está mala. Un sobrino me escribió.

Máximo: Ya se está dando importancia. Un sobrino le escribió.

Hatuey: Envidia que me tienes que a ti no te escriben ni en la historia clínica.

Máximo: Claro porque no tengo todos los achaques que tú tienes.

Antonio: Pues la comida aquí también está malísima. Paso.

Camilo: ¿En Miami?

Antonio: No, aquí en el home. Me doblo en el ocho. Yo creo que Gutiérrez se ha puesto de acuerdo con el gobierno para cogerse todo el dinero que nos mandan.

Máximo: No tiene sentido. Que el gobierno se ponga de acuerdo con Gutiérrez para robarse el dinero que el gobierno nos manda, digo.

Chibás: [es el más viejo de todos. Está sentado, a diferencia de los demás, en una silla de ruedas] ¿Quién es Gutiérrez ese? ¿Otro comunista?

Osvaldo: ¿Otro comunista? ¿No les basta conmigo?

Antonio: Osvaldo, ¿tú no decías que le cantabas a los comunistas obligado?

Osvaldo: Sí, pero ya estoy tan acostumbrado a que me digan comunista que siempre pienso que es conmigo.

Máximo: No te cojas todo para ti Osvaldo. Hay gente que estuvo allá hasta última hora y luego vienen acá a que el gobierno les dé acogida.

Camilo: Si lo dices por mí yo no le pedí acogida al gobierno. Yo vine a visitar a mi hijo y me quedé. Luego el apartamento que tenía él era muy chiquito y tuvo que mandarme para acá.

Chibás: ¿Y entonces? ¿Te entregó a los comunistas?

Máximo: Chibás, Gutiérrez no es comunista. Gutierrez es el dueño del home. Comunista es Antonio que se pasa la vida criticándolo todo.

Antonio: Si tú lo dices.

Hatuey: Oye, tú no puedes decir eso de Antonio que ese sí que está probado. A ver Antonio enséñale la cicatriz. Veinte años nos metimos juntos en prisión. Antonio fue el que me puso Hatuey.

Máximo: ¿Por qué? ¿Por el indio?

Antonio: No, por la cerveza. Siempre decía que lo primero que iba a hacer cuando saliera era tomarse una Hatuey.

Hatuey: Total, que cuando salimos no se podía encontrar una Hatuey por ningún lado.

Osvaldo: Antonio, déjame palpar la cicatriz.

Antonio: Oye Osvaldo, con el cuento de que eres ciego te pasas la vida tocando a todo el mundo.

Osvaldo: ¿Cuento de qué? Díganme comunista pero si me quitan lo de ciego ahí mismo me fajo.

Camilo: ¿Eso cuándo te lo hiciste? ¿Cuando estabas alzado contra Batista o contra Fidel?

Antonio: Contra uno de los dos. Fue hace tanto tiempo que ya me da igual.

Máximo: No da igual. Cuando Batista por lo menos se podía comer bien.

Chibás: ¿Y quién es Batista? ¿El anterior dueño del home?

Máximo: No Chibás. Batista era el presidente de Cuba.

Hatuey: Presidente no. Dictador. Que yo he estado siempre contra las dictaduras.

Máximo: Sí, un revolucionario. Por eso estamos como estamos.

Hatuey: Estamos como estamos no por revolucionarios sino por aguantones.

Antonio: Sí. Ahora deberíamos alzarnos contra la dictadura de Gutiérrez.

Chibás: ¿Pero el dictador no es Fidel?

Hatuey: El de Cuba. Gutiérrez es el del home.

Osvaldo: Hace un tiempo yo oí que estaba enfermo.

Máximo: ¿Quién? ¿Gutiérrez?

Osvaldo: No. Fidel.

Antonio: Hay que hacerle caso que los ciegos tienen muy buen oído.

Hatuey: Tengo unas ganas que se muera…

Antonio: ¿Fidel o Gutiérrez?

Hatuey: Da igual.

(Chibás hace ademán de preguntar por Fidel o por Gutiérrez pero se arrepiente)

Máximo: No da igual. Con Gutiérrez por lo menos podemos hablar lo que nos dé la gana. Fidel ni siquiera nos deja regresar a Cuba.

Hatuey: No le digan Fidel, díganle Castro que parece que es amigo nuestro.

Antonio: Gutiérrez no nos deja ni ver las noticias.

Máximo: No es lo mismo. Él lo hace para no darnos disgustos. El mundo está del carajo. Si Castro se muere podremos regresar a Cuba, pero si Gutiérrez se muere nos quedamos en la calle.

Hatuey: Eso sí estaría bueno.

Máximo: ¿Vivir en la calle?

Hatuey: No, que Castro se muera y pudiéramos regresar a Cuba.

Antonio: ¿Y de qué tú piensas vivir allá Hatuey?

Hatuey: Me voy para casa de mi sobrino que era mi casa antes. Con mi pensión de aquí allá vivo como millonario.

Antonio: Ya me imagino. Contratando enfermeras jovencitas para que te den atención todo el día.

Hatuey: Yo te digo que nada más que la sola idea de salir por las mañanas a comprar el pan

me hace agua la boca.

Camilo: No te hagas ilusiones Hatuey, que cuando aquello cambie tus 400 dólares no te van alcanzar para nada.

(Entra Gutiérrez)

Gutiérrez: ¿Cómo está todo por aquí?

Máximo: Bien señor Gutiérrez. Aquí, hablando entre amigos.

Gutiérrez: ¿Seguro que por aquí no hay ningún comunista?

Hatuey: Bueno, para ser hijo de puta y ladrón no hace falta ser comunista.

Máximo: Eso mismo es lo que dicen todos los comunistas.

Gutiérrez: Eh, ¿qué pasa? No se vayan a fajar ahora. Reserven esas fuerzas para cuando sea necesario.

Camilo: ¿Es verdad que Castro está enfermo?

Gutiérrez: Esos son rumores. Pero díganme, ¿qué les parece el juego de dominó que les compré?

Antonio: Está bien para matar el tiempo. Algo hay que matar.

Gutiérrez: Bien pero no se peleen ni me armen bulla que van a molestar al resto de la gente.

Máximo: Usted dirá revivir. Porque esos viejos están casi muertos.

Gutiérrez: Bueno, los veo dentro de un rato. (se va)

Chibás: ¿Ese era Gutiérrez? Yo lo hacía con barba.

Máximo: El de la barba es el otro, el dictador.

Antonio: Bueno, este también es un dictador.

Hatuey: Qué clase de pendejo me has salido. ¿Así que ahora dictador? (imitando a Antonio). “Está bien para matar el tiempo. Algo hay que matar.”

Antonio: ¿Y tú? “Para ser hijo de puta no hay que ser comunista”. Si eres tan guapo por qué no le dijiste que el pescado que dieron hoy era una mierda.

Hatuey: Él se dió cuenta que lo de hijo de puta y ladrón era con él.

Antonio: Sí, claro…

(Se asoma a la puerta vestido con traje y corbata que trae un niño de la mano y un ramo de flores en el otro).

Hombre: ¿Saben dónde se encuentra Genaro Martínez?

Camilo: Sí, está en la habitación 12. Pero él no se ha muerto todavía. (ante la cara de sorpresa del hombre añade). Lo digo por las flores.

Hombre: (con una sonrisa falsa): Ok, gracias.

Antonio: Coño Camilo, se te fue la mano con eso de que Genaro no se había muerto todavía.

Camilo: ¿A quién se le ocurre llevarle flores al padre?

Máximo: Yo lo que creo que tú estás celoso.

Camilo: ¿Celoso yo? Es que me da la sospecha de que ese no es el hijo de Genaro nada.

Hatuey: ¿No? ¿Entonces quién es?

Camilo: Yo creo que ese es un tipo al que Genaro le paga para que lo visite.

Hatuey: ¿Y para qué?

Camilo: Para darse importancia con nosotros. Fíjense que cada vez que viene nos pregunta donde está Genaro para que lo veamos bien. Si tuviera la edad nuestra yo lo entendería ¿pero un muchacho de esa edad con tan mala memoria…?

Máximo: Coño Camilo no exageres. Tú sabes que los muchachos estos de ahora siempre están comiendo mierda y para todo tienen secretaria o un aparatico.

Antonio: Sí, en este país los muchachos siempre terminan medio jodidos. Yo creo que es algo que le echan al agua. La gente del gobierno, tú sabes…

Máximo: Volviste a empezar Antonio.

Antonio: Si el que empezó esta vez fuiste tú.

Hatuey: No, si el que va a terminar soy yo. Tranqué el juego. Y gané porque tengo el doble blanco.

Antonio: Por eso no porque yo también tengo un doble blanco.

Chibás: En mi época se jugaba con un solo doble blanco.

Hatuey: No viejo. Es que el dominó que nos compró el cabrón de Gutiérrez es una mierda. Dos dobles blancos, ¿dónde se ha visto eso?

Antonio: Y falta el doble seis. Esto es un experimento de Gutiérrez para volvernos locos.

(El niño que había aparecido anteriormente de la mano del hombre se aparece ante la puerta de la habitación.)

Camilo: ¿Qué le pasa a ese niñito? ¿Estás aburrido? ¿No quieres un juguetico?

Antonio: Déjalo. ¿Tú no ves que ni siquiera habla español?

Camilo: Tú quieres un juguetico. ¿Sí?

Hatuey: Ya esto es lo último que tengo que aguantar. Lo de las noticias o el pescado lo dejo pasar pero un juego de dominó defectuoso sí que no… ese cabrón de Gutierrez me va a oír. ¿Quién me sigue?

Máximo: Deja eso Hatuey. No te desgracies por una bobería.

Hatuey: ¿Bobería? Yo le aguanto que me robe el dinero, pero esto sí que no se lo dejo pasar…

(Camilo se aparece con una pistola en la mano)

Antonio: De dónde sacaste esa pistola.

Camilo: Es de juguete. La compré por si mi hijo me traía a mi nieto.

Antonio: ¿Y qué edad tiene tu nieto?

Camilo: No sé. Nunca viene. La pistola la compré hace años. A ver nene. Coge esta pistolita. Es un regalo.

Niño: Déjame tranquilo viejo comemierda.

Camilo: ¡Pero qué lindo! Si hasta habla español.

(El padre del niño al ver al viejo encañonar a su hijo se asusta y empieza a gritar)

Hombre: Deje a mi hijo tranquilo. Le daré lo que usted quiera.

(En ese momento sale Hatuey y sin querer empuja a Camilo a quien se le cae la pistola al suelo)

Hombre: Vamos Brian corre para acá.

(El niño corre a reunirse con su padre quien se encierra con él en la habitación más cercana. Desde allí llama por el celular a la policía).

Hombre: Policía. Aquí hay una emergencia. Un hombre ha amenazado a mi hijo con una pistola y ahora nos tienen rodeados. Envíen ayuda pronto por favor.

Hatuey: Muchacho cálmate que no te queremos hacer daño. Nuestro problema es con el dictador…

Hombre: ¿Qué dictador? Castro se murió hace seis meses.

Hatuey: No, yo hablo del dictador Gutiérrez… ¿cómo? ¡¿Que Castro se murió?!

Hombre: Sí, se murió hace seis meses.

Máximo: No, Gutiérrez no puede habernos hecho eso.

Antonio: Pues parece que sí.

Máximo: Entonces el escándalo ese que oímos meses atrás no era porque los Marlins habían ganado un campeonato.

Chibás: ¿Los Marlins? ¿Y quiénes son esos?

Camilo: Es el equipo de pelota de Miami.

Chibás: ¿Los peloteros mataron a Fidel?

Camilo: No le digas Fidel. Dile Castro.

Chibás: No me jodas que me vas a confundir.

Hatuey: ¿Dónde está Gutiérrez?

Máximo: ¿Tú crees que Gutiérrez lo sepa?

(Close up de la cara de Gutiérrez aplastada contra su escritorio)

Gutiérrez: Yo lo sabía pero no lo dije por evitarles la molestia. Ustedes están a mi cargo y no quería que les diera un infarto masivo.

Máximo: ¿Tú ves? No lo hacía por malo.

Antonio: Coño Máximo. ¿A ti qué otra prueba te hace falta?

Máximo: No si lo digo por…

Camilo: Lo primero es que nos devuelva todo el dinero de los cheques del retiro.

Osvaldo: Sí, que no he visto ni un centavo de todo ese dinero… (todos lo miran con severidad) fue un chiste. Es que no me puedo contener.

Antonio: Con ese dinero podemos alquilar un yate y desembarcar en Cuba.

Osvaldo: Sí, a mí todavía me queda público por allá.

Hatuey: Lo primero que hay que hacer es tomar el control del home. Y encerrar al cabrón de Gutiérrez.

(Ahora los viejos avanzan por el pasillo del home. Hacen un alto y Hatuey dice:)

Hatuey: A partir de ahora nosotros somos los que vamos a decidir lo que se come aquí, lo que se hace y lo que se ve. ¿Me siguen o no?

(todos asienten)

Chibás: Tú sabes que yo tengo mis problemas pero si me empujan te sigo.

Osvaldo: A mí ponme de ministro de cultura.

Camilo: A mí de ministro del interior.

Máximo: Y a mí del exterior.

Antonio: Pues ya lo único que queda libre es el jardín y el patio. Déjamelos a mí.

Hatuey: Y como primer acto de gobierno propongo ir a ver la televisión.

(Imagen de televisión)

Máximo: Por lo menos pon un canal latino.

Antonio: (al ver un reportero en pantalla) Coño ¡noticias!

Reportero: En lo que parece ser un nuevo caso de lo que se ha dado en llamar síndrome de locura cubana los pacientes de un asilo de ancianos se han rebelado en el interior de la institución que los acogía se han atrincherado en el interior de esta sin que todavía hayan hecho pública sus demandas … (esto último es casi inaudible por el comentario de Hatuey.)

Hatuey: Nos acogía un carajo, nos chupaba la sangre.

Reportero: Como pueden ver en nuestra cámara que está en este momento recogiendo imágenes del interior del asilo en donde se encuentran atrincherados un grupo de pacientes. (Se ve en el televisor la imagen de los viejos mirando la televisión).

Antonio: Mira para eso.

Osvaldo: Yo no veo nada.

Camilo: Sí, primera vez que podemos ver las noticias y la noticia somos nosotros.

Reportero: Mientras tanto, grupos especiales del FBI toman posiciones rodeando el asilo, listos para entrar en acción en cualquier momento.

Antonio: Mira, el FBI. Seguro que detrás de eso está el gobierno americano.

Osvaldo: Claro que está el gobierno. Ellos son el gobierno. A menos que Máximo diga que el FBI es una fundación sin ánimo de lucro.

Reportero: Acaban de llegar los nombres de los principales implicados en los hechos. Estos son Angel Díaz Tamayo alias Hatuey, Osvaldo Rodríguez, Camilo Valderrama, Máximo Muguercia, Antonio Alvarez y Rubén Chibás.

Máximo: Eh, pero cómo supieron nuestros nombres.

Hatuey: Seguro que fue el cabrón de Gutiérrez que está llamando por el celular del padre del niño. Camilo, ve y quítale el teléfono.

Camilo: ¿Por qué yo?

Hatuey: Porque tú eres el ministro del interior.

Camilo: Bueno, pero por lo menos dame la pistola.

Aparece en la pantalla del televisor Camilo pistola en mano gritando a las cámaras:

Camilo: ¿Y ustedes qué miran?

Imagen de apartamento pequeño donde hay una mujer con un niño en brazos.

Mujer: Yoyo, ven acá a ver esto.

Aparece Yoyo con la cara embadurnada de crema de afeitar.

Yoyo: ¿Qué cosa?

Mujer: ¿Ese no es tu padre?

Yoyo: No, qué va a ser... coño ¿qué hace mi padre ahí?

[Corte a la habitación donde están encerrados Gutiérrez y el padre y el hijo. Gutiérrez está hablando nerviosamente por el celular. Entra Camilo pistola en mano.]

Camilo: Dame acá el teléfono.

Gutiérrez: Pero si yo no...

Camilo: No, si ahora me vas a decir que estabas encargando comida china. Dámelo.

Hombre: ¿Y que van a hacer con nosotros? ¿Matarnos?

Camilo: (irónico) En realidad teníamos pensado violarlos, pero luego nos dimos cuenta que no estábamos para esos trotes. (cambiando de tono) Esténse tranquilos y no inventen nada y ya verán cómo todo sale bien. (Sale y se asegura que la puerta quede bien cerrada)

Corte a la entrada del restaurante Versailles.

Reportero: Aquí nos encontramos a la entrada del restaurante Versailles para recoger las opiniones sobre la toma de un asilo de ancianos de la Pequeña Habana por parte de sus propios pacientes, suceso que ha conmocionado a toda la ciudad de Miami y a la comunidad cubana en particular. (Dirigiéndose a un viejo que toma café en el Versailles) ¿Qué piensa usted de este acontecimiento?

Entrevistado: ¡Qué voy a pensar! Que son agentes enviados por Castro para desestabilizarnos.

Reportero: Pero es que Castro murió ya hace un año.

Entrevistado: ¡Eso es mentira! Fidel se ha hecho el muerto para que nos descuidemos y bajemos la guardia y entonces penetrarnos por todos lados. Eso no es la primera vez que lo hacen.

Otro: ¡Qué infiltrado ni infiltrados! Esos viejos son unos verdaderos patriotas que están dando un ejemplo a los cubanos de Miami para que acaben de despertar.

Otro más: Pues si no nos despertamos con este café yo no sé con qué nos vamos a despertar.

Apartamento del hijo de Camilo.

Mujer: ¿Y ahora que va a decir todo el mundo? Que tiramos a tu padre en el primer asilo que encontramos y ahora se volvió loco y está secuestrando gente a mano armada.

Yoyo: Pero Yolanda si tú misma decías que por culpa de él teníamos a la niña durmiendo en la cama y que a ese paso más nunca íbamos a tener sexo...

Plano de la pantalla del televisor;

Locutor: Según se acaba de confirmar entre los secuestradores se encuentra el conocido cantante Osvaldo Rodríguez, famoso décadas atrás por sus canciones altamente comprometidas con el régimen castrista razón por la cual a su llegada a Miami tuvo una acogida hostil.

Aparece en pantalla una imagen de archivo de Osvaldo cantando “que viva mi bandera, viva nuestra nación, viva la revolución”. La voz de la imagen de archivo es coreada por la del actual Osvaldo Rodríguez.

Máximo: Coño ciego, no sigas con esa canción de mierda.

Osvaldo: Es que la oigo y no me puedo contener. La verdad que es pegajosa.

Locutor: Otro de los secuestradores identificados es Máximo Muguercia.

Un hombre que mira la televisión desde su casa y se atraganta con el vaso de jugo que está tomando.

Mujer: Manny... ese... ese es tu padre... No cambies de canal que ese es tu padre...

Manny: Yo creo que...

Mujer: Si ahí lo dice, Máximo Muguercia, cabrón. ¿Tu padre no había muerto el año pasado en Puerto Rico?

Manny: Déjame explicarte...

Mujer: ¿Qué? ¿Me vas a explicar con quién te pasaste una semana completa en Puerto Rico? ¡Degenerao! [empieza a tirarle cosas por la cabeza. En dependencia de los actores que se consigan se puede hacer una discusión bilingüe, en el caso de que sea cubanoamericana o americana o con acentos y palabras diferentes en el caso de que sea de otro país latinoamericano]

Corte a la pantalla de la televisión.

Locutor: ... hace algunos años fue llevado a juicio por estar implicado en torturas a opositores en el hospital psiquiátrico de La Habana pero atendiendo a su avanzada edad fue puesto en libertad.

Hatuey: ¡¡Acusando a todo el mundo de comunista y tú eras uno de ellos!!

Máximo: Caballeros déjenme explicarles...

Corte a Manny el hijo de Máximo que trata de convencer a la mujer.

Manny: La verdad de todo es que yo soy agente secreto. Trabajo para la CIA y aquella vez me habían asignado una misión en Puerto Rico...

Corte al asilo.

Hatuey: Así que un infiltrado de la CIA, cabrón. Y por eso le dabas electroshocks a la gente... (lo agarra por cuello)

Camilo: Déjalo Hatuey. Ahora no. No podemos darles una imagen de desunión a la gente allá afuera.

Corte a casa de Manny.

Hija de Manny: Sí mami, déjalo que se vaya...

Corte a pantalla del televisor.

Reportero: Ya han pasado más de seis horas desde que un asilo de ancianos de la Pequeña Habana fuera tomado por un grupo de pacientes y todavía no se ha resuelto la situación. Se teme por la seguridad de los rehenes, pero hasta ahora los secuestradores no han expresado ninguna demanda. Se espera que las fuerzas de seguridad actúen de un momento a otro...

Aparece en pantalla una imagen televisiva de los viejos en el interior del asilo y luego un corte a los rostros de los viejos. Se les nota entre cansancio y desesperación.

Hatuey: Antonio, yo tengo algo que confesarte...

Antonio: (distraído) Sí...

Hatuey: ¿Te acuerdas de aquél intento de fuga que se frustró cuando estábamos presos en la Cabaña?

Antonio: Sí claro. Si hasta me metieron cuatro meses de solitaria...

Hatuey: Yo fui el que los delató. Me presionaron y me dijeron que si quería volver a mi familia tenía que contárselo todo.

Antonio: ¿Y?

Hatuey: ¿Cómo que “y”? Que te digo que te chivatié.

Antonio: ¿Y qué? Yo siempre lo supe. Los guardias mismos me lo dijeron.

Hatuey: ¿Y cómo en todo este tiempo no me habías dicho nada?

Antonio: ¿Para qué? Bastante ya tenías con tus remordimientos.

Hatuey: Pero ¿cómo has podido ser mi amigo durante todo este tiempo?

Antonio: Es que tampoco había mucho que escoger y a ti los remordimientos te convirtieron en el mejor amigo del mundo. Además si te voy a decir la verdad: el plan de fuga era una mierda.

Hatuey: Y hay otra cosa más.

Antonio: ¿Qué cosa?

Hatuey: Las cartas de mi sobrino. Eran un invento mío.

Camilo: Yo ya me lo había imaginado. De lo contrario te habrías enterado que Fidel estaba muerto.

Osvaldo: Yo también tengo algo que confesarles. Yo cuando cantaba aquellas canciones me entraba tremenda emoción.

Camilo: Si eso lo sabe todo el mundo. Nada más que hay que ver la cara que ponías.

Osvaldo: Pero es que a mí lo que me emocionaba era lo bien que rimaba “revolución” con “nación”. Era como si encajaran perfectamente y entonces todo tuviera sentido.

Máximo: Así que todo encajaba. ¡Qué maricón tú me has salido!

Osvaldo: Mira tú: “maricón” también rima con “nación”. ¡Qué curioso!

Corte a interior de carro. Una mujer maneja y un hombre está al lado. Hay un embotellamiento de tráfico.

Hombre: Yo te dije que cogieras por el Palmetto.

La mujer sin hacerle caso cambia de emisora de radio donde dan la noticia del asilo. Mencionan el nombre de Hatuey. La mujer empieza a girar el carro en “U”.

Hombre: ¿Qué tú haces?

Mujer: No oíste, que mi padre ha tomado por las armas un asilo junto a un grupo de viejos locos. Tengo que ir.

Hombre: ¿Estás loca? Ahora que íbamos a cerrar el negocio con esta gente ¿Qué tú vas a hacer allí?

Mujer: Lo que sea, pero tengo que ir.

Hombre: Tú si quieres ve, pero yo no pienso perderme el negocio de mi vida.

Mujer: Como quieras. Bájate.

Hombre: Pero ¿aquí?, ¿en medio de la carretera?

Mujer: Aquí mismo, bájate.

El hombre se baja mientras la mujer se aleja en dirección contraria chirriando gomas.

Corte a asilo.

Hatuey tratando de colgar el teléfono celular.

Hatuey: Ya está ¿Dónde se apaga esto?

Antonio: Aprieta el botoncito rojo.

Hatuey: Dice el oficial que nunca había tenido que negociar con gente más difícil que nosotros.

Antonio: Claro, si no oyes la mitad de lo que te dicen...

Hatuey: Bueno pero lo que sí le entendí es que están dispuestos a darnos lo que sea con tal de que soltemos a los rehenes.

Antonio: ¿Lo que sea?

Máximo: Pídele un yate para ir a Cuba.

Osvaldo: Un yate no, que me marea. Un avión que es más cómodo. Yo allá tengo a mi público...

Hatuey: De aquí no se va nadie. No hay manera que nos dejen ir así como así. Y aunque nos dejaran ir ¿qué carajo vamos a hacer en un país donde ya no nos queda nadie? Además ¿No ven que con el control del asilo en nuestras manos podemos hacer de esto un paraíso?

Antonio: Eso, el paraíso.

Chibás: (despertándose) ¿El paraíso? ¿Qué? ¿Ya nos morimos?

Máximo: ¿No podríamos pedir que nos mandaran unas enfermeras jovencitas? ¿Y bonitas?

Osvaldo: O unas masajistas. Y me da igual que no sean bonitas pero que las manos sean suaves.

Hatuey: Déjense de boberías que les tengo una idea mejor...

Corte al exterior del asilo. Frente a una barrera policial hay un grupo de personas. Entre ellas están el hijo de Camilo y el de Máximo. Entre la multitud se abre camino hasta llegar hasta ellos la mujer que conducía el coche.

Mujer: ¿Dónde están ellos?

Manny: Adentro, pero de aquí en adelante no dejan pasar.

Policía: Ustedes. Vengan conmigo.

Corte a reportero situado frente al asilo.

Reportero: Acaba de ser confirmada la noticia de que los secuestradores ya han hecho sus peticiones a cambio de liberar a sus rehenes. Según nos han informado se han comprometido a liberar a los rehenes con tal de que les envíen a sus hijos y una ficha del doble seis para poder continuar la partida de dominó que estaban jugando.

Mientras el reportero sigue hablando se observan imágenes del interior del asilo donde se abrazan los hijos con los padres.

Reportero: Todo parece indicar que estos ancianos han arriesgado sus vidas y las de algunas personas más con el único objetivo de estar un rato con sus hijos. Estos, seguramente debido a sus múltiples ocupaciones no habían podido visitarlos en mucho tiempo. Unas escenas realmente conmovedoras estimados televidentes están teniendo lugar en estos momentos. Algo que nos recuerda la necesidad de estar cerca de los seres queridos al precio que sea. Por eso yo también quiero decirle a mi padre, donde quiera que esté, que lo quiero mucho y que tan pronto como termine esta transmisión iré a buscarlo. No te preocupes papá, que te encontraré, aunque tenga que remover cielo y tierra. Ardo en deseos por darte un abrazo como los que se están dando padres e hijos ahora mismo en el interior de ese asilo.

Como suele suceder en situaciones similares en las películas aparecen diferentes imágenes de padres e hijos que se abrazan mientras ven las imágenes que aparecen en la televisión.

Corte a escena de juego de dominó. Esta vez la hija de Hatuey y el hijo de Camilo están jugando con sus respectivos padres.

Hijo de Camilo: Cuatro días aquí y lo único que hemos hecho es jugar dominó y mirar televisión.

Camilo: No te quejes que tú nunca te habías visto en la televisión. Ya eres famoso.

Hijo de Camilo: Famoso y todo voy a perder el trabajo.

Hija de Hatuey: Quien tendría que quejarme soy yo que por venir para acá me perdí el negocio de mi vida.

Camilo: [empujándola suavemente con el cañón de la pistola] No protestes más y acaba de jugar.

Hatuey: A mi hija no me la estés amenazando.

Camilo: [pasándole la pistola a Hatuey] No hay problema. Amenázala tú. A ver si te hace caso.

Antonio [al hijo] A ver, cuéntame de nuevo lo que pasó el día en que se murió Fidel.

Hijo: ¿De nuevo papi? Que te lo he contado más de veinte veces.

Antonio: Ya lo sé, pero disfruto tanto oírlo. Cuéntamelo de nuevo, anda.

Hatuey: ¿No te dije Antonio? Esto es el paraíso.

Chibás: ¿El paraíso? ¿Entonces ahora sí estamos muertos?

Manny: No estamos muertos pero es como si lo estuviéramos.

Hatuey: Cállense la boca y no hablen mierda. Malo es estar aquí y que nadie venga a verte. Eso sí es estar como muerto.

Va bajando el volumen de la conversación al tiempo que va subiendo el del televisor al que se le va acercando la cámara. En el televisor están dando un talk show hispano en el que aparece el reportero de la televisión reencontrándose con el padre.

Animadora: Esto es para que ustedes vean lo importante que es que los hijos le presten atención a los padres. Piensen en los viejitos rebeldes del asilo que salió en las noticias el otro día. Si siempre fuera así todos seríamos un poco más felices.

Hatuey: (apuntando con la pistola a la hija pero sin parecer demasiado amenazador, casi con cariño) Acaba de jugar, dale.

Siguen hablando pero las voces se hacen inaudibles.

miércoles, 22 de junio de 2022

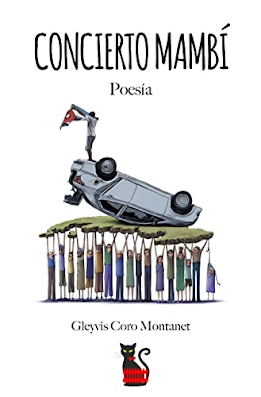

La cólera de Gleyvis*

[Prólogo a Concierto mambí]

La poesía civil vio pasar su mejor momento en el siglo XIX. La decencia, en cambio, siempre ha sido anacrónica. De eso se trata Concierto mambí: poesía civil escrita por una poeta decente e indignada. O sea, es un libro extemporáneo como extemporánea es la situación que la inspira. Un libro que habla de tiranía y de derechos cuando la libertad es casi reaccionaria y los derechos humanos más elementales, ante la sutileza de los reclamos actuales, resultan una grosería. De ahí la importancia de la decencia para hacer creíble lo que no debería serlo.

Ante tanto comprensible oportunismo que circula en estos tiempos —¿cómo no ser oportunista si ya nada tiene tiempo de asentarse y todo lo que vemos pasar es una oportunidad tras otra?—, la convicción con que Gleyvis Coro Montanet arroja sus versos en la página parece cosa de magia y ella misma una hechicera.

Hablemos primero de la fuente de inspiración que del libro mismo porque la fascinación que genera este Concierto… se debe casi por completo a ella. El 11 de julio de 2021 era el día que los cubanos estábamos resignados a que no llegara nunca y sin embargo no dejábamos de esperarlo. Porque la vida bajo el totalitarismo, una vez hecha consciente, equivale a la de un esclavo.

Así de profunda es la humillación a tu humanidad cuando comprendes que tu existencia ha estado circunscrita a un estrechísimo margen de posibilidades que basta con atravesar para que te devuelvan a él con una violencia que no sospechabas. Pero a diferencia de la esclavitud real en esta, muchas veces tú y tu familia han colaborado activamente para hacer el sometimiento aún más completo, si no es que has colaborado para infligírselo a otros. Eso hace todo el asunto de la toma de conciencia más complicado e insidioso.

Si difícil es liberarse de tal sujeción como individuo, esperar a que el país se levante al unísono equivale a creer en milagros. Si encima te educaste ateo, tal fe milagrosa adolece de una excepcional incoherencia. Durante mucho tiempo los déspotas cubanos coincidieron con muchos de sus críticos en afirmar que el pueblo cubano tenía el gobierno que se merecía. Tal fue el sortilegio, la maldición, que rompieron las masivas protestas del 11 de julio, por mucho que el monstruoso despliegue represivo posterior quisiera convencernos después de que tal rebeldía fue mero espejismo. Las condenas monstruosas que se han venido imponiendo a los que ese día y los siguientes apenas intentaron ejercer su libertad de manera cívica y —en su mayor parte— contenida dan la medida en que el régimen teme que se repitan.

Cuando esa sincronización de la dignidad colectiva ocurre en un régimen donde lo único previsible es la sumisión, no queda otra opción que maravillarse. No creo que ningún otro libro dé cuenta de ese asombro y regocijo ante la dignidad recuperada como lo hace este. Lo que explica la fuerza de estos poemas suele ser el fracaso de muchos otros y es la empatía con que siguieron lo acontecimientos minuto a minuto. Tal hazaña da una idea de la fuerza poética de Gleyvis, de su identificación absoluta con el tema y de su honestidad esencial al abordarlo.

Estos poemas aparecieron en el Facebook de la poeta en las fechas que aparecen anotadas en el libro, con esa urgencia. A ese apremio le deben esos poemas buena parte de su fuerza. Eso explica el gradual serenamiento de los poemas a medida que se alejan del día que es el epicentro del libro, aunque su inteligencia y penetración poética se mantengan intactas.

Sobre Concierto mambí planea la sombra de Martí, sobre todo el de los Versos sencillos. Contra ese modelo, Gleyvis se apoya y compite, ya sea de manera implícita o explícita. No es demasiado atrevimiento si se tiene en cuenta que antes la poeta lo había hecho con La Ilíada. Como en el poemario de Martí, hay un deliberado esfuerzo por la sencillez, por dirigirse a todos, por ser entendida por el protagonista de los hechos que es el pueblo mismo. Como insiste en “De los humildes”: “/El líder de esta contienda // tan absoluta y tremenda, // tan harta de no poder, // es quien tenía que ser: // EL PUEBLO que se resinga // y que no tiene ni pinga // que perder/”. La Gleyvis de estos versos es distinta a la de sus libros anteriores. No es que antes esquivara las angustias cubanas, pero nunca lo había hecho con esa voz tan dispuesta a hablar por todos y de todo.

Por hablar, Gleyvis habla incluso por boca de Martí. Un José Martí adolescente que se ha lanzado a la calle junto a tantos jóvenes de su generación a pedir lo mismo que pidió siempre, libertad. Un Martí que se ha lanzado a correr la misma suerte de estos jóvenes en las prisiones cubanas: “/Te juro que se acabó. // Si quieres venir por mí, // me llamo José Martí // y estoy en 100 y Aldabó/”. Pero Martí no está solo. En prisión lo acompañan el resto de los próceres de la independencia (“/Hace un rato, al mediodía, // en la fila de los reos, // vi a Gómez y a los Maceos // junto a Calixto García/”), que con recelo escuchan hablar de una amnistía que finalmente no llega.

Poesía de ocasión con aires de eternidad, Concierto mambí engarza el lenguaje culto de la poesía decimonónica con las expresiones populares más crudas. Como cuando dice: “Es más puro y más volao // —más lindo y potente, asere— // amparar al que se muere // que obedecer a un singao/”.

Incluso las referencias históricas y poéticas que contiene este libro no necesitan más cultura que la que se obtiene prestándole alguna atención a la educación primaria en Cuba. Por enfrentarse, Gleyvis lo hace no solo con el régimen que aborrece, sino hasta con la tribu de la que nominalmente procede, la de los poetas e intelectuales: “/Ilustres intelectuales, // indaguen por qué razón // este joven, a pulmón, // con su naso colorao, // prefiere gritar ¡Singao! // a gritar revolución/”.

Tan auténtica es la rabia y la pasión con que afronta el episodio la poeta que no se detiene en consideraciones gremiales ni lingüísticas para dar a sus verdades el tono y las palabras exactas que necesitan.

Pero Gleyvis sabe que, además de a su pueblo, se debe a la poesía. Sabe que la emoción del Once Jota no la va a disculpar cuando la lean mañana o dentro de cien años. En ese sentido, los de Concierto mambí no son poemas de urgencia. Con todo y la prisa con que fueron escritos, la aspiración de estos versos es a quedarse para siempre o al menos todo el tiempo que puedan. Digamos que hasta que palabras como “Cuba” o “libertad” tengan sentido. Por ello, Gleyvis se sirve del repertorio poético-patriótico de la Isla, ya sea el Himno del desterrado de José María Heredia, Mi bandera de Bonifacio Byrne o hasta la letra del himno nacional cubano a la que troca el llamado original a la muerte heroica por la patria por la celebración de la vida: “/Del tumbao escuchad la atrevida // sinfonía que aplaude la vida // ¡Y vivid, bayameses, vivid!/”.

Y hasta logra la increíble hazaña de que el antipoético lenguaje inclusivo suene bien en un verso: “/Voy con todos, con todas y todes // a decirle al tirano: ¡Te jodes!/”. O de resumir sesenta años de castrismo en Cuba de manera lapidaria: “/Presumo // que este sistema —y resumo— // es un enorme trapiche // acoplado a un timbiriche // para vender miedo y humo/”.

Por mucho que los versos de Concierto mambí se basten a sí mismos, el libro no se reduce a ellos. Vienen acompañados de un riguroso batallón de notas al pie que explican día a día, con biografías, noticias y declaraciones, el contexto en que los poemas fueron surgiendo, haciendo del libro además de acto poético, documento histórico.

También se suman al Concierto mambí un lúcido análisis de la crítica Mónica Simal y las tremendas miniaturas de Omar Santana, un caricaturista que sabe, como poquísimos, aunar humor y poesía, complemento perfecto a versos que ni siquiera en las más dramáticas circunstancias renuncian por completo al ingenio y la gracia.

Esta presentación de Concierto mambí no intenta ser objetiva. No se trata solo de mi ya vieja admiración por la poesía de Gleyvis desde que me la tropecé en una antología. Sucede que las circunstancias que dieron origen a este libro me afectan tanto como a su autora. Sentí parecida emoción en aquellos días y ante tanta complicidad me siento sobornado de antemano. Pero por lo mismo que he estado al tanto de lo hecho y dicho en las semanas esperanzadas y terribles que sucedieron al 11 de julio de 2021, puedo dar testimonio de que nadie ha expresado mejor el entusiasmo y la rabia que —como nunca en su historia reciente— le hincharon de orgullo y esperanza el pecho al país.

*Publicado en Hypermedia Magazine

sábado, 18 de junio de 2022

Sopa de gallo

Junto al primer capítulo de Nuestra hambre en La Habana los editores de la revista E-Flux me pidieron que les enviara una "receta significativa" de aquellos años para su número dedicado a la comida y la agricultura. No se me ocurrió una receta que diera a "entender o conocer con precisión" los noventa cubanos que la de "sopa de gallo". Los editores, comprensivos, aceptaron mi propuesta pese a lo mucho que tiene de tomadura de pelo ofrecer como receta la mezcla de agua con azúcar. Creo que entendieron lo revelador que sería para sus lectores que el agua con azúcar pase a ser el plato nacional más socorrido de un país. De manera que publicaron en la revista mi receta magníficamente traducida al inglés por Anna Kushner. Aquí les comparto mi texto original en español.

Sopa de gallo

No hubo receta más socorrida en mi juventud cubana que la llamada “sopa de gallo”. La oración anterior requiere dos aclaraciones. La primera: mi juventud en Cuba coincide con la época que el régimen cubano, con su fecunda imaginación para nombrar la realidad, llamó “Período Especial”. “Especialmente miserable” querían decir, pero no lo decían por modestia. Esa creatividad cubana para bautizar el universo me lleva a la segunda aclaración de la frase que encabeza este párrafo. Y es que la llamada “sopa de gallo” no era otra cosa que el resultado de la mezcla de agua y azúcar. Lo de “gallo” era metáfora pura y nada había en la “sopa de gallo” que recordara a una sopa excepto su consistencia acuosa. No sé si el nombre fue creado en ese momento o provenía de alguna recuperada tradición popular. Lo cierto es que en los noventas las cafeterías del Estado (las únicas existentes por entonces) anunciaban el agua con azúcar como “sopa de gallo” en sus menús. Muchas veces era lo único que ofrecían. O lo presentaban como plato fuerte junto a un postre que usualmente consistía en dulce de cáscara de toronja.

“Sopa de gallo” no fue el único nombre que recibió aquella combinación de agua y azúcar. También se la llamó “prismas”. En ese caso sí puedo explicar el origen. Procede de un programa de televisión titulado así, “Prismas”. Se transmitía hacia las 11:30 pm y se anunciaba con la frase “poco antes de la media noche… ‘Prismas’ es para usted”. Esa era más o menos la hora que el agua con azúcar se hacía más necesaria para apaciguar el hambre y permitir que nos fuéramos a la cama con algo en el estómago. “Milordo” fue otra designación que recibió la mixtura de agua y azúcar, pero su etimología me es desconocida. Como dicen de los inuit y la nieve, los cubanos nos prodigamos en nombrar al azúcar disuelta en agua. El azúcar era todavía la primera industria del país y, dentro del estrechísimo racionamiento con el que debíamos sobrevivir la cuota de azúcar, era particularmente generosa: cinco libras por persona al mes. El agua no abundaba precisamente, pero al menos alcanzaba para confeccionar dicho plato.

Ingredientes:

-Agua

-Azúcar

Instrucciones:

Rellene un recipiente cualquiera con agua. Puede ser fría, caliente o del tiempo, así de adaptable es la receta al gusto del consumidor. Luego añádale tantas cucharadas de azúcar como desee. Revuelva enérgicamente la mezcla con una cuchara. Eso es todo.

Puede servir la sopa de gallo de inmediato o, si lo prefiere, refrigerarla antes de consumirla. No se tome muy al pie de la letra el nombre de la receta. No es necesario que se la sirva en un plato hondo o que la tome con cuchara. Con un vaso cualquiera es suficiente.

Nota:

Tras unos cuantos días consumiéndola el sabor de la sopa de gallo se vuelve monótono. Se recomienda en ese caso que, antes de añadir el azúcar, ponga el agua a hervir con alguna planta aromática. Me dirán que en sitios en los que la “sopa de gallo” se considera un plato aceptable no abundarán las plantas aromáticas y tendrán razón. Por eso, llegada la hora de preparar mi “sopa de gallo” salía a merodear los jardines de mis vecinos para robarles unas ramitas de toronjil de menta o de cañasanta. De ahí que la nocturnidad en el consumo de la sopa de gallo se complementara a la perfección con la tarea de eludir la vigilancia que los vecinos pudieran ejercer sobre sus jardines. Nunca pensé ponerle nombre a esa variante, pero bien podría ser “sopa de gallo a las finas yerbas”. Si el verbo no encuentra maneras de infundirle nueva gracia a la materia ¿cómo justificar su existencia entonces?

Sopa de gallo

No hubo receta más socorrida en mi juventud cubana que la llamada “sopa de gallo”. La oración anterior requiere dos aclaraciones. La primera: mi juventud en Cuba coincide con la época que el régimen cubano, con su fecunda imaginación para nombrar la realidad, llamó “Período Especial”. “Especialmente miserable” querían decir, pero no lo decían por modestia. Esa creatividad cubana para bautizar el universo me lleva a la segunda aclaración de la frase que encabeza este párrafo. Y es que la llamada “sopa de gallo” no era otra cosa que el resultado de la mezcla de agua y azúcar. Lo de “gallo” era metáfora pura y nada había en la “sopa de gallo” que recordara a una sopa excepto su consistencia acuosa. No sé si el nombre fue creado en ese momento o provenía de alguna recuperada tradición popular. Lo cierto es que en los noventas las cafeterías del Estado (las únicas existentes por entonces) anunciaban el agua con azúcar como “sopa de gallo” en sus menús. Muchas veces era lo único que ofrecían. O lo presentaban como plato fuerte junto a un postre que usualmente consistía en dulce de cáscara de toronja.

“Sopa de gallo” no fue el único nombre que recibió aquella combinación de agua y azúcar. También se la llamó “prismas”. En ese caso sí puedo explicar el origen. Procede de un programa de televisión titulado así, “Prismas”. Se transmitía hacia las 11:30 pm y se anunciaba con la frase “poco antes de la media noche… ‘Prismas’ es para usted”. Esa era más o menos la hora que el agua con azúcar se hacía más necesaria para apaciguar el hambre y permitir que nos fuéramos a la cama con algo en el estómago. “Milordo” fue otra designación que recibió la mixtura de agua y azúcar, pero su etimología me es desconocida. Como dicen de los inuit y la nieve, los cubanos nos prodigamos en nombrar al azúcar disuelta en agua. El azúcar era todavía la primera industria del país y, dentro del estrechísimo racionamiento con el que debíamos sobrevivir la cuota de azúcar, era particularmente generosa: cinco libras por persona al mes. El agua no abundaba precisamente, pero al menos alcanzaba para confeccionar dicho plato.

Ingredientes:

-Agua

-Azúcar

Instrucciones:

Rellene un recipiente cualquiera con agua. Puede ser fría, caliente o del tiempo, así de adaptable es la receta al gusto del consumidor. Luego añádale tantas cucharadas de azúcar como desee. Revuelva enérgicamente la mezcla con una cuchara. Eso es todo.

Puede servir la sopa de gallo de inmediato o, si lo prefiere, refrigerarla antes de consumirla. No se tome muy al pie de la letra el nombre de la receta. No es necesario que se la sirva en un plato hondo o que la tome con cuchara. Con un vaso cualquiera es suficiente.

Nota:

Tras unos cuantos días consumiéndola el sabor de la sopa de gallo se vuelve monótono. Se recomienda en ese caso que, antes de añadir el azúcar, ponga el agua a hervir con alguna planta aromática. Me dirán que en sitios en los que la “sopa de gallo” se considera un plato aceptable no abundarán las plantas aromáticas y tendrán razón. Por eso, llegada la hora de preparar mi “sopa de gallo” salía a merodear los jardines de mis vecinos para robarles unas ramitas de toronjil de menta o de cañasanta. De ahí que la nocturnidad en el consumo de la sopa de gallo se complementara a la perfección con la tarea de eludir la vigilancia que los vecinos pudieran ejercer sobre sus jardines. Nunca pensé ponerle nombre a esa variante, pero bien podría ser “sopa de gallo a las finas yerbas”. Si el verbo no encuentra maneras de infundirle nueva gracia a la materia ¿cómo justificar su existencia entonces?

viernes, 17 de junio de 2022

A Turntable

Magnífica traducción de Anna Kushner del primer capítulo de Nuestra hambre en La Habana publicada por la revista E-Flux

However, and without any effort on my part, my seemingly modest ambition turned into an unattainable utopia. Then, it turned into nothing at all. But at least, after my first month of working at the cemetery, I was able to invite my parents to eat at El Conejito. It was the night of October 9, 1990. I remember because, as we were settling in at the restaurant, Cleo mentioned that it was John Lennon’s birthday. That night, I was unaware that the country that manufactured my beloved turntable had disappeared just days before into a union with its former rival, the Federal Republic of Germany. Nor did I know that it would be the last time I would eat at that restaurant. Or that soon enough, even the very notion of a restaurant would enter a phase of extinction. I, who thought that with that dinner I was celebrating my debut as an employed person, was actually bidding goodbye to the world as I had known it until then.

For our family, that dinner was the end of the world that had been socialist prosperity, an oxymoron that was made up of nearly endless lines for nearly everything, horrible public transport, and the forced ascetism of the ration card. A prosperity in which meat, seafood, and beer were absolute luxuries, but in which at least rum and cigarettes were plentiful. A world in which anything relating to food services was a sadistic enterprise and bureaucracy was Kafkian to such a degree to infuse this writer’s works with new meaning. A choreographed poverty for which we would soon develop a fierce nostalgia.

The following months would be ones of a prodigious quantity of disappearances. First, the rum and cigarettes disappeared. The rum disappeared from lunch counters leaving the bottles of Soviet vodka at the mercy of the boozers who had not noticed them until then. Later, vodka also disappeared. Not food. Food had disappeared from lunch counters ever since the 1970s: what it did was reappear intermittently, more or less. Until, at a moment that was difficult to pinpoint, that intermittence also disappeared. Something similar happened to toilet paper: after having an evasive relationship with our asses for years, it came to be definitively replaced by newspaper. (Some, with a more vengeful streak, recurred to the pages of the Socialist Constitution, of the Programmatic Platform of the Cuban Communist Party, or of the complete works of Marx, Engel, and Lenin printed by the Soviet publishing house Progreso on pleasant Bible paper).

Not long after, public transport would disappear almost entirely. The buses that used to come every half hour started to come every three or four hours. Many of the bus routes disappeared without a trace.

Porch lights also disappeared.

As well as any outdoor furniture.

And cats.

And fat people.

Cats because they were hunted and eaten. And fat people because they didn’t eat enough. All that remained of the obese of yesteryear were pictures in black and white, framed in living rooms alongside those who sat, unrecognizable, with their skin hanging off of their arms, evoking what they now viewed as their good times.

Not everything was about disappearances.

Some things actually appeared and others reappeared after not having been seen for a long time, almost all of them meant to substitute the absence of food and transport. Or cigarettes and alcohol.

There’s nothing like a good crisis to turn alcohol into an essential item.

A good deal of the food, public transport, and alcohol substitutes were provided by the government itself to ease a crisis that it insisted on calling the Special Period.

Novelties such as:

–Soy picadillo

–(Hot) dogs without casing

–Goose paste

–Texturized picadillo

And, of course, bicycles.

The bicycles were not to be eaten. They were meant to substitute public transport. The dogs, picadillo, and paste were equally unpalatable, but were aimed at substituting food. (Don’t let yourself be fooled by names that had little to do with what they represented. Just as our stomachs were not fooled when they tried to process these dishes.)

The following also appeared:

–Rum in bulk

–Orange sparkling wine

–Yellows

–Camels

(Yellows were government employees who, posted at bus stops and strategic points around the cities and highways, were authorized to stop public or private vehicles and jam into them as many passengers as possible. Camels were enormous trucks poorly retrofitted for passenger transport, to the extent that the passengers came out transformed into something completely different. It’s no wonder that the camels were nicknamed “the Saturday night movie” due to the sex, violence, and adult language that took place on them.)

Between reappearances, there was an incredible uptick in the production of home-produced alcohols. And of the names to designate these: “train spark,” “tiger bone,” “time to sleep, my boy,” “man and earth,” “azuquín,” and others that were even more untranslatable into any known language.

Pigs became domestic animals: they would grow alongside the family and sleep in the bath tub to be devoured or sold as soon as they had gained sufficient weight.

If they weren’t stolen first.

Rarely-heard-of illnesses appeared, the natural offspring of poor nutrition. A result of poor hygiene and lack of vitamins.

(Because soaps and detergent—I forgot to say—were also among the first casualties.)

Illnesses that resulted in disabilities, blindness, or, if not treated in time, death.

Epidemics of polyneuritis, of optic neuropathy, of beriberi, of suicides.

Suicides not just of people. In those days, I recall seeing more dogs run over in the streets than ever and I supposed that they, too, tired of living. Or that the drivers tired of swerving around them.

Everything else was shrinking. The food rations that the government sold monthly, the hours of the day with electric power, the gas flame on the burner. Life.

The monthly ration of eggs was reduced to the extent that eggs ended up being nicknamed “cosmonauts” because of the countdown: “8, 7, 6, 5, 4.” I remember that at some point, the personal ration was reduced to just three eggs per month. After that, I don’t remember anything.

Bread also shrunk until it was nothing more than a portion that fit in the palm of your hand and, as a result of its obvious lack of basic ingredients, it turned out to be difficult to keep from crumbling between your fingers before you got home. (Paper bags had also disappeared and the plastic kind had always been a privilege reserved for foreigners, so the carriage of bread was inevitably done manually.) But not even the miserable and shrinking condition of those breads protected them against our hunger.

The struggle for our daily bread became a literal one: one day, while visiting the home of a fairly successful actor, I found myself in the crossfire between the actor and his teenaged son, whom the former was reprimanding, after the latter had consumed the bread belonging to them both, before trying to scarf down his mother’s piece.

The only thing that remained unchanged was official discourse. With “official discourse,” I am not referring to the “tendencies of elaboration of a message though expressive means and diverse strategies.” I’m talking about the more concrete definition of “a series of words or phrases employed to manifest what one is thinking or feeling.” Or, more precisely, what the country’s máximo líder thought and said, which was equivalent to what the country itself thought and said. Words and phrases that unfurled for hours in order to say the same thing over and over again: how willing we were to defend the conquests of the Revolution and how poorly it would go for us if it occurred to us to change our political regime Or how poorly it was going for the world when compared to us. Or how well we were doing if we compared ourselves with everyone else. I don’t remember them exactly nor do I have any desire to reread those speeches.

Said speeches also insisted on the irreversibility of our decision to build socialism, taken long before we had been born.

It was becoming clear to us that capitalism was built at the slightest neglect, while socialism required decades of incessant labor and we still couldn’t see whether we’d be able to put a roof on it.

Ours was open-air socialism.

Print media and television imitated official discourse in not letting on that there were any changes happening in our European sister socialist republics: the same triumphalist discourse about local advances in the building of socialism, the same quantities of overachievement, the same exuberant potato harvests that you couldn’t find anywhere later. That media did not outright announce the fall of the Berlin Wall. Or the execution of Nicolae Ceauşescu. Or the Tiananmen Square Massacre.

The events that were inconvenient to official discourse were either ignored or communicated in a way that differed as much with the reality as our homemade moonshine did with industrial alcoholic beverages.

In all those years, I did not hear the official media pronounce the word “hunger” except for in reference to another country. In those years, our misery did not receive any other name besides Special Period, a phenomenon that had its origins in “difficulties known to all.”

It was in those years that I was young, a recent graduate, happy.

I was lucky. Others were in the roles of mothers and fathers overwhelmed by the task of feeding their children without having any available food. Forced to make an omelet out of a solitary egg for four, five, ten people. Forced to prostitute themselves so their children could wear clothes. Forced to steal so their grandparents would not die of hunger.

Because there were those who died of hunger. Many. They were not reported as such. Somebody was reduced to nothing more than skin and bones and then a simple cold, a heart attack, a stroke finished him off. Or he committed suicide. Or he jumped on a balsa raft, which was another form of suicide. A hopeful suicide. Because if you got to Florida or some American boat picked you up along the way, you were saved. Back then, we called that “going to a better place.” Leaving the country, I mean. Traversing over ninety miles in those contraptions made of wood, nets, ropes, and truck tires across a rough sea, brimming with sharks, has always been something akin to a miracle. Even if we distribute the possibilities of death and escape evenly, it is a shuddersome prospect.

Later on in the day of the exhibition Del Bobo un pelo. On the other side of the little Cuban flags were printed the exhibition’s credits. Image courtesy of the author.

From 1990 to 1995, at least forty-five thousand Cubans arrived in the United States via balsa rafts.

You do the math.

And there are others, the ones who died in their homes of some illness that was hurried along by hunger.

Of those deaths, no one has reliable numbers. Nevertheless, this might give you an idea: in 1990, the average number of burials in Havana’s main cemetery fluctuated between forty and fifty daily. Forty on weekdays, fifty on Saturdays and Sundays. I know because I worked there. I left and when I returned, three years later, the sum had doubled: eighty burials from Monday to Friday and one hundred on weekends.

You do the math.

In the middle of that silent massacre, I treated myself to many luxuries. The luxury of going to the movies, of reading, of going to see friends and having them over, of continuing to write. The luxury of being haughtily irresponsible, of being happy in the midst of that atrocious hunger that invaded everything and made people pass out at bus stops or in the waiting room of any medical clinic.

That didn’t save me from going to bed hungry. Or from waking up hungry. From having a glass of powdered milk for breakfast and half of the infinitesimal piece of bread Cleo shared with me. From putting a bit of rice and soy picadillo or fish croquettes in a plastic container as my lunch (please don’t take the names we gave our meals too literally: we used them out of habit, so that we could deceive our hunger in the most effective way possible). Then, from biking over to the cemetery. Yes, throughout a large part of my last Cuban years, I pretended to be the historian for the city’s main cemetery. Fifty-five hectares covered in crosses and marble. Or, what amounts to the same thing: fifty-five hectares of hunger surrounded by hunger on all sides.

Because even in the very center of the city, in an area surrounded by lunch counters, restaurants, pizzerias, and ice cream shops, everything was closed due to a lack of food.

In times of absolute State control over the economy, the equation was simple: if the State didn’t have anything to sell, then there was nothing to buy.

And if they suddenly sold some cold cut with a dreadful appearance, you would have to spend three or four hours in line to buy it.

That was why I had to abide by whatever I carried in that little plastic container and wolf it down before the savage heat of the tropics turned into a slimy, foul paste. Savor it down to the last crumb because there would be nothing else to eat until I returned home, at five in the afternoon, on my bicycle.

Or not. Because at home I wouldn’t find much, either. Rice, some vegetable, and later a brew of herbs yanked surreptitiously from the neighborhood’s flowerbeds to fool a hunger that was increasingly clever. I preferred for hunger to overtake me while I was out, watching some movie. Usually something I had already seen, at the Cinemateca, because the alleged new release movie houses projected the same films for months. At least at the Cinemateca, they showed one and sometimes two different films per day. I would meet up with Cleo there, when she got out of work, and my brother and his girlfriend or any of my friends would show up. In a city in which anything at all cost between twenty and fifty times what it used to be worth, at least a movie ticket remained at the same price.

With my monthly salary, I could go to the movies two hundred times. Or buy myself two bars of soap.

It was rare for us to miss a concert, a play, or a ballet. There weren’t many artistic performances to attend: local singer-songwriters, Third World rock bands, European theater companies lost in some exchange program.

The empty, dark city, and there we were pedaling around. And praying for the “difficulties known to all” not to cancel that night’s event. To not return home with an empty stomach and equally voided spirit. Plowing through the dark, desolate city atop a bicycle, with a machete in hand so that anyone with the intention to attack us could see it.

Bicycles were like gold in those years. Like everything that could be used to move, get drunk, bathe, or fill a stomach.

The next day, the cycle would repeat itself: powdered milk, bicycle, rice, beans, movies, bicycle, rice, beans, and herbal brew.

A cycle accessible only to those of us who had the privilege of not having to support a family, a household. The luck of not being forced to take life seriously.

Between that October in which I invited my parents to eat at their favorite restaurant and the other October in which I finally left Cuba, five years passed. A horrific, interminable quinquennium.

And a happy one, because I had the good fortune of being young, irresponsible, and in good company.

But, as far as I can remember, not a single time in those five years did I again think of the record player. The record player I had not been able to buy myself because the country that produced it had disappeared along with our lives of yesteryear.

Disappeared for good and for worse.

Now, at last, in the middle of hipsters going gaga over vinyl records, I’ve bought myself a small record player. A pretext for gathering, in no hurry, but steadily, the record collection I never had.

Let others search for an authenticity in those records that is unknown in the digital world: for me, that turntable has the sweet, cold taste of revenge.1

Recipe: Rooster Stew

No recipe came to the rescue more often in the Cuba of my younger years than the so-called “rooster stew.” The previous sentence requires two clarifications. First: the Cuba of my younger years coincides with the era that the Cuban regime, with its fertile imagination for naming reality, calls the “Special Period.” “Especially miserable” is what they meant, but they didn’t say so out of modesty. That Cuban creative penchant for dubbing the universe leads to me to the second clarification. And it is that the so-called “rooster stew” is nothing more than a mixture of water and sugar. The bit about “rooster” is purely metaphorical and there was not a single thing in the “rooster stew” that evoked stew except for its watery consistency. I don’t know if the name was invented at that time or if it was an old popular expression brought back into service. What I do know is that in the 1990s, the state’s lunch counters (the only ones in existence by then) advertised water with sugar as “rooster stew” on their menus. Often, it was the only thing they had to offer. Or they presented it as the main entrée along with a dessert that usually consisted of sweetened grapefruit peels.

“Rooster Stew” was not the only name for that combination of water and sugar. It was also called “prisms.” In this case, I can explain the origins. It comes from a television program with that name, “Prisms.” It came on around 11:30 pm and was advertised with the tagline, “just before midnight … Prisms is for you.” That was at roughly the same time water with sugar was needed most to calm hunger pangs and allow us to go to bed with something in our stomachs. “Milordo” was another appellation this mixture of water and sugar received, but I do not know the etymology. As they say about the Inuit and snow, we Cubans had an abundance of names for sugar dissolved in water. Sugar was still our country’s main industry and, within the strictest rationing constraints we had to survive, the sugar quota was particularly generous: five pounds per person per month. Water was not exactly plentiful, but at least there was enough to prepare said dish.

Ingredients:

–water

–sugar

Directions:

Fill any container with water. It can be cold, hot, or room temperature, that’s how adaptable this recipe is to individual tastes. Then add as many spoonfuls of sugar as you like. Stir the mixture vigorously with a spoon. That’s it.

You can serve the Rooster Stew immediately or, if you prefer, refrigerate before serving. Don’t take the recipe’s name to heart. There is no need to serve it in a bowl or to eat it with a spoon. A glass will suffice.

Note:

After drinking it for a few days, the taste of rooster stew becomes monotonous. In this case, I recommend that, prior to adding the sugar, you boil the water with some aromatic herbs. You might say that in the places where “rooster stew” is an acceptable dish, aromatic herbs aren’t abundant, and you would be right. As such, when the time came for me to prepare my “rooster stew,” I would go wander around my neighbors’ gardens and steal some sprigs of balm mint or lemongrass. This made the nighttime consumption of rooster stew a perfect compliment to the task of eluding any surveillance the neighbors could exercise over their gardens. I never thought of naming this variation, but it could well be “Rooster Stew aux Fines Herbes.” If the word can’t lend a certain grace to the matter, then how to justify its existence?

Notes

1 Excerpted from Nuestra Hambre en la Habana: Memorias del Período Especial en la Cuba de los 90 (Plataforma Editorial, 2022).

A Turntable

As soon as I started working, I would buy myself a turntable. I was set on it. Not right away, of course. With my first paycheck as a recent university graduate, I would treat my parents to eat at our family’s favorite restaurant. But if I saved a quarter of my following three monthly paychecks of one hundred and ninety-eight pesos, by the beginning of the following year, one of those turntables from the German Democratic Republic that had spent decades accumulating dust in the capital’s stores would, at last, be mine. It didn’t matter to me that humanity was moving on, en masse, to the crystalline sounds of CDs, or that, months before, the Berlin Wall had fallen. CDs were still an urban Cuban legend, and of the clamorous falling of that wall, only a vague buzz reached Cuba, a place that was more of an island than ever in those days. My dream of at last having a device that would play back any music I wanted seemed viable. Although not quite. I wasn’t going to listen to any music I wanted. If anything, maybe a few domestically produced records as dusty as the turntable I planned to buy myself and some classical music sold at the Czechoslovakian House of Culture, an institution that was increasingly becoming a relic of the past. A past in which expressions like “Soviet sphere” or “Soviet Bloc” made sense.

As soon as I started working, I would buy myself a turntable. I was set on it. Not right away, of course. With my first paycheck as a recent university graduate, I would treat my parents to eat at our family’s favorite restaurant. But if I saved a quarter of my following three monthly paychecks of one hundred and ninety-eight pesos, by the beginning of the following year, one of those turntables from the German Democratic Republic that had spent decades accumulating dust in the capital’s stores would, at last, be mine. It didn’t matter to me that humanity was moving on, en masse, to the crystalline sounds of CDs, or that, months before, the Berlin Wall had fallen. CDs were still an urban Cuban legend, and of the clamorous falling of that wall, only a vague buzz reached Cuba, a place that was more of an island than ever in those days. My dream of at last having a device that would play back any music I wanted seemed viable. Although not quite. I wasn’t going to listen to any music I wanted. If anything, maybe a few domestically produced records as dusty as the turntable I planned to buy myself and some classical music sold at the Czechoslovakian House of Culture, an institution that was increasingly becoming a relic of the past. A past in which expressions like “Soviet sphere” or “Soviet Bloc” made sense.

|

| Jineteando |

However, and without any effort on my part, my seemingly modest ambition turned into an unattainable utopia. Then, it turned into nothing at all. But at least, after my first month of working at the cemetery, I was able to invite my parents to eat at El Conejito. It was the night of October 9, 1990. I remember because, as we were settling in at the restaurant, Cleo mentioned that it was John Lennon’s birthday. That night, I was unaware that the country that manufactured my beloved turntable had disappeared just days before into a union with its former rival, the Federal Republic of Germany. Nor did I know that it would be the last time I would eat at that restaurant. Or that soon enough, even the very notion of a restaurant would enter a phase of extinction. I, who thought that with that dinner I was celebrating my debut as an employed person, was actually bidding goodbye to the world as I had known it until then.

For our family, that dinner was the end of the world that had been socialist prosperity, an oxymoron that was made up of nearly endless lines for nearly everything, horrible public transport, and the forced ascetism of the ration card. A prosperity in which meat, seafood, and beer were absolute luxuries, but in which at least rum and cigarettes were plentiful. A world in which anything relating to food services was a sadistic enterprise and bureaucracy was Kafkian to such a degree to infuse this writer’s works with new meaning. A choreographed poverty for which we would soon develop a fierce nostalgia.

The following months would be ones of a prodigious quantity of disappearances. First, the rum and cigarettes disappeared. The rum disappeared from lunch counters leaving the bottles of Soviet vodka at the mercy of the boozers who had not noticed them until then. Later, vodka also disappeared. Not food. Food had disappeared from lunch counters ever since the 1970s: what it did was reappear intermittently, more or less. Until, at a moment that was difficult to pinpoint, that intermittence also disappeared. Something similar happened to toilet paper: after having an evasive relationship with our asses for years, it came to be definitively replaced by newspaper. (Some, with a more vengeful streak, recurred to the pages of the Socialist Constitution, of the Programmatic Platform of the Cuban Communist Party, or of the complete works of Marx, Engel, and Lenin printed by the Soviet publishing house Progreso on pleasant Bible paper).

Not long after, public transport would disappear almost entirely. The buses that used to come every half hour started to come every three or four hours. Many of the bus routes disappeared without a trace.

Porch lights also disappeared.

As well as any outdoor furniture.

And cats.

And fat people.

Cats because they were hunted and eaten. And fat people because they didn’t eat enough. All that remained of the obese of yesteryear were pictures in black and white, framed in living rooms alongside those who sat, unrecognizable, with their skin hanging off of their arms, evoking what they now viewed as their good times.

Not everything was about disappearances.

Some things actually appeared and others reappeared after not having been seen for a long time, almost all of them meant to substitute the absence of food and transport. Or cigarettes and alcohol.

There’s nothing like a good crisis to turn alcohol into an essential item.

A good deal of the food, public transport, and alcohol substitutes were provided by the government itself to ease a crisis that it insisted on calling the Special Period.

Novelties such as:

–Soy picadillo

–(Hot) dogs without casing

–Goose paste

–Texturized picadillo

And, of course, bicycles.

The bicycles were not to be eaten. They were meant to substitute public transport. The dogs, picadillo, and paste were equally unpalatable, but were aimed at substituting food. (Don’t let yourself be fooled by names that had little to do with what they represented. Just as our stomachs were not fooled when they tried to process these dishes.)

The following also appeared:

–Rum in bulk

–Orange sparkling wine

–Yellows

–Camels

(Yellows were government employees who, posted at bus stops and strategic points around the cities and highways, were authorized to stop public or private vehicles and jam into them as many passengers as possible. Camels were enormous trucks poorly retrofitted for passenger transport, to the extent that the passengers came out transformed into something completely different. It’s no wonder that the camels were nicknamed “the Saturday night movie” due to the sex, violence, and adult language that took place on them.)

|

Between reappearances, there was an incredible uptick in the production of home-produced alcohols. And of the names to designate these: “train spark,” “tiger bone,” “time to sleep, my boy,” “man and earth,” “azuquín,” and others that were even more untranslatable into any known language.

Pigs became domestic animals: they would grow alongside the family and sleep in the bath tub to be devoured or sold as soon as they had gained sufficient weight.

If they weren’t stolen first.

Rarely-heard-of illnesses appeared, the natural offspring of poor nutrition. A result of poor hygiene and lack of vitamins.

(Because soaps and detergent—I forgot to say—were also among the first casualties.)

Illnesses that resulted in disabilities, blindness, or, if not treated in time, death.

Epidemics of polyneuritis, of optic neuropathy, of beriberi, of suicides.

Suicides not just of people. In those days, I recall seeing more dogs run over in the streets than ever and I supposed that they, too, tired of living. Or that the drivers tired of swerving around them.

Everything else was shrinking. The food rations that the government sold monthly, the hours of the day with electric power, the gas flame on the burner. Life.

The monthly ration of eggs was reduced to the extent that eggs ended up being nicknamed “cosmonauts” because of the countdown: “8, 7, 6, 5, 4.” I remember that at some point, the personal ration was reduced to just three eggs per month. After that, I don’t remember anything.

Bread also shrunk until it was nothing more than a portion that fit in the palm of your hand and, as a result of its obvious lack of basic ingredients, it turned out to be difficult to keep from crumbling between your fingers before you got home. (Paper bags had also disappeared and the plastic kind had always been a privilege reserved for foreigners, so the carriage of bread was inevitably done manually.) But not even the miserable and shrinking condition of those breads protected them against our hunger.

The struggle for our daily bread became a literal one: one day, while visiting the home of a fairly successful actor, I found myself in the crossfire between the actor and his teenaged son, whom the former was reprimanding, after the latter had consumed the bread belonging to them both, before trying to scarf down his mother’s piece.